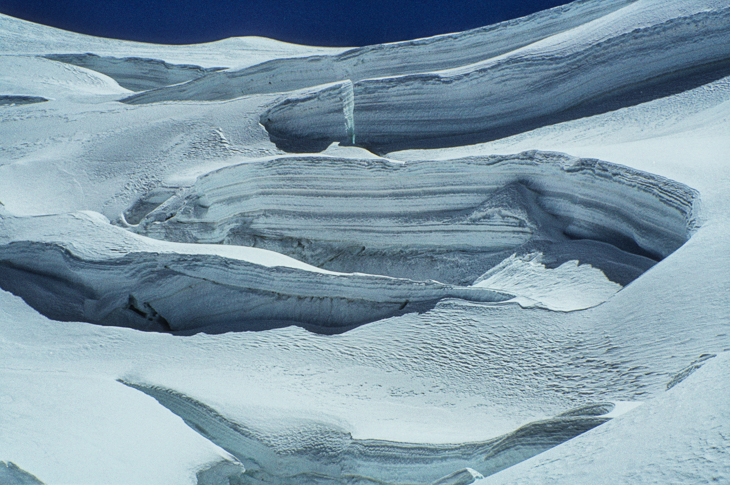

In der Cordillera Real

In der Cordillera Real

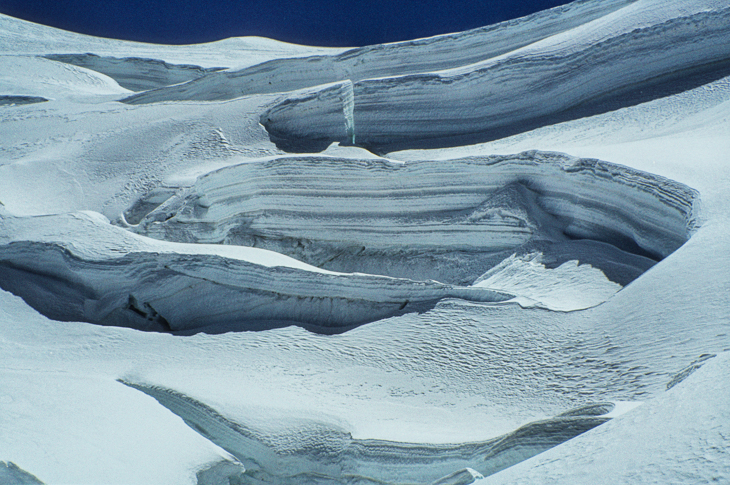

Hier ist wirklich alles viel größer

als bei uns in den Alpen -

die Berge und Gletscherspalten,

die Einsamkeit und Anstrengung.

Nur wir selbst wirken noch kleiner

zwischen all den großen Bergen.

Doch vielleicht können auch wir

hier größer werden - innerlich nämlich.

Vielleicht kehren wir

mit mehr Weit- und Tiefblick

aus den großen Bergen

in unser Alltagsleben zurück?

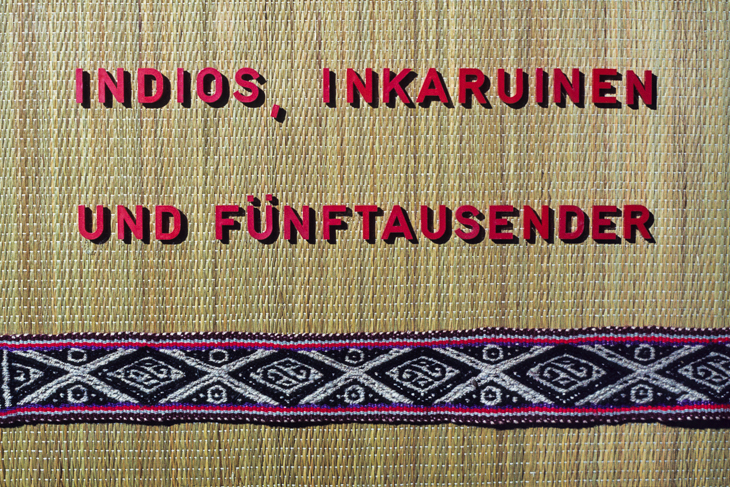

Indios, Inkaruinen und Fünftausender

Indios, Inkaruinen und Fünftausender

Rucksackreise im Hochland der Anden - Südamerika 1981

(Auszüge aus Briefen, Tagebuch und Vortragskommentaren)

Unsere zweimonatige Reise nach Südamerika beginnt mit einem langen Flug, bei dem wir auch das Karibische Meer überqueren. Als das Flugzeug abhebt, finden wir schon nicht mehr viel Besonderes am Fliegen, so schnell gewöhnt man sich innerhalb eines Jahres daran. Nachdem wir den südamerikanischen Kontinent erreicht haben, fliegen wir an seiner Westküste entlang der Andenkette nach Süden. Flugziel und Ausgangspunkt unserer Reise ist Lima, die Hauptstadt von Peru, die im 16. Jahrhundert von den Spaniern gegründet wurde. Hier halten wir uns jedoch nicht lange auf und fahren weiter in den Süden.

Dabei lernen wir auch gleich die Nachteile des Rucksackreisens in Peru kennen: Neben der Hotelsuche mit Gepäckschlepperei und den Vorsichtsmaßnahmen beim Essen (z.B. keine Salate oder unbehandeltes Wasser usw.) ist es vor allem das Transportproblem, denn die Busse oder Züge sind oft ausgebucht, so dass man z.B. erst am übernächsten Tag weiterkommt oder etwa drei Stunden Schlange stehen muá, nur

um eine Zugfahrkarte zu bekommen. All diese Probleme treten bei einer Urlaubsreise im eigenen Auto, vor allem natürlich im Campingbus mit eigener Verpflegung, nicht auf. Gerade im Vergleich mit unserer letztjährigen USA-Reise erkennt man diese Kontraste besonders deutlich. Allerdings lernt man hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Leute besser kennen, das Land jedoch weniger, da man ja nicht einfach stehen bleiben kann, um etwas anzuschauen oder zu fotografieren.

Überhaupt ist es ein Handicap, immer von Abfahrtszeiten und anderen Bedingungen abhängig zu sein - diese Art des Reisens erfordert mehr Anpassung, Energie und Zeit als unsere bisherigen Urlaube. Dafür sind die Erlebnisse wieder sehr intensiv - mehr als in den USA und ähnlich wie in der Sahara: Neben der Erfahrung eines anderen Kulturkreises sind diesmal vor allem größere Anforderungen sowie Ausgesetztheit und Einsamkeit in der Natur charakteristisch.

Nasca - Bodenzeichnungen und Friedhof aus der Prä-Inkazeit

Unsere erste Station, die Gegend von Nasca, ist vor allem aus historischer und archäologischer Sicht interessant. In der Umgebung sind eine ganze Menge Linien und Figuren in den Boden eingeritzt, einige hundert Meter bis mehrere Kilometer lang, ber deren genaue Bedeutung sich die Gelehrten auch heute noch uneins sind. Sicher ist nur, dass das Ganze einen Zusammenhang mit den Gestirnen hat, also quasi einen überdimensionalen astronomischen Kalender darstellt.

Am besten lassen sich all diese Erdzeichnungen aus der Luft überblicken, und Walter leistet sich deshalb den Luxus eines Rundfluges. Von oben kann man gut eine menschenähnliche Gestalt erkennen, die auch als Astronaut bezeichnet wird. Diese Figur vor allem führte zu gewagten Spekulationen über die Herkunft der Zeichnungen. Die Tierfiguren sind bis zu 200 m lang - darunter gibt es z.B. Wale, Spinnen, Vögel oder Affen.

Am nächsten Tag machen wir mit einem Taxi einen Ausflug in die nähere Umgebung. Diese Collectivos sind wirklich eine Schau: Uralte amerikanische Straßenkreuzer, die wie Lastwagen dröhnen, da wahrscheinlich schon lange der Auspuff fehlt. In diese Wagen werden normalerweise sechs Leute plus Kinder  hineingepackt, und nachdem sich der Fahrer noch bekreuzigt hat, geht es los. Am Innenspiegel baumeln ein paar Mutter-Gottes-Bilder, und so kann eigentlich nichts mehr schief laufen.

hineingepackt, und nachdem sich der Fahrer noch bekreuzigt hat, geht es los. Am Innenspiegel baumeln ein paar Mutter-Gottes-Bilder, und so kann eigentlich nichts mehr schief laufen.

Unser Taxifahrer bringt uns mitten durch die Wüste zu einem Friedhof aus der Prä-Inkazeit. Hier liegen jede Menge gut erhaltener Skelette herum, einzelne Knochen, Schädel oder sogar Kleiderreste. Als Mediziner haben wir gleich eine gute Gelegenheit, unsere anatomischen Kenntnisse aufzufrischen. Durch künstliche Bewässerung ist das Tal relativ fruchtbar, und es wird hier sogar Baumwolle angebaut. Die Bewässerungsanlagen, die ebenfalls aus der Prä-Inkazeit stammen, erinnern uns sehr an die Foggaras, die wir in der Sahara gesehen haben. So verschieden die Welt auch ist, so viele Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen gibt es doch auch wieder.

Arequipa - eine der schönsten Städte Perus

Als nächstes erreichen wir Arequipa, das auch die "Weiße Stadt" genannt wird. Dieser Name kommt von dem hellen vulkanischen Gestein, aus dem viele Gebäude errichtet wurden. Da es sehr weich ist, läßt es sich gut und fein bearbeiten. Davon zeugen die reichverzierten Fassaden der Kirchen aus der Kolonialzeit, die z.T. wahre Glanzstücke darstellen. Nicht  zuletzt wegen dieser besonderen Architektur gilt Arequipa als eine der interessantesten Städte Perus.

zuletzt wegen dieser besonderen Architektur gilt Arequipa als eine der interessantesten Städte Perus.

Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das Kloster Santa Catalina aus dem 16. Jahrhundert. Damals wurde einfach ein kleiner Teil von Arequipa ummauert, so dass eine richtige Stadt in der Stadt entstand. 400 Nonnen lebten in dem Kloster, das erst seit 1970 auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Weil es hier gelegentlich Erdbeben gibt, wurden oft massive torbogenartige Stützmauern zum Schutz zwischen den eng beieinanderstehenden Gebäuden errichtet. Da die ganze Anlage noch in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten ist, fühlt man sich in dem riesigen Kloster um Jahrhunderte zurückversetzt.

Mittelalterlicher Backofen im ehemaligen Kloster Sta. Catalina, Arequipa

Mit der Eisenbahn auf den Altiplano

Unsere Reise führt uns jetzt per Bahn weiter ins Hochland der Anden in Richtung Titicacasee. Während Arequipa knapp 2400 m hoch ist, liegt der h”chste Punkt auf der folgenden Zugstrecke in 4600 m Höhe. Mehr als 2000 m Höhenunterschied bedeutet für die Eisenbahn ein hartes Stück Arbeit, und so sind wir auch den ganzen Tag auf dieser Strecke unterwegs. Die 1. Klasse entspricht im Komfort etwa unserer 2. Klasse, die 2. Klasse ist jedoch hier wegen Überfüllung und Diebstahlgefahr nicht unbedingt zu empfehlen. Unterwegs haben einige Leute offensichtlich Probleme mit der Höhe, während wir uns (noch) ziemlich gut fühlen. Diese Zugfahrt von Arequipa nach Puno gefällt uns sehr: Wir genießen diese Fahrt z.T. auf den Zwischenplattformen der altertümlichen Waggons bei frischer Luft und guter Aussicht. An den Bahnstationen bekommen die Reisenden von fliegenden Händlern allerlei Ess- und Trinkbares angeboten, bevor es frischgestärkt wieder weiter geht. Wir haben nun den Altiplano erreicht - mit seiner Durchschnittshöhe von ca. 4000 m ist er nach Tibet die zweitgrößte Hochfläche der Erde.

Am Titicacasee

Am nächsten Morgen machen wir auf dem Titicacasee mit einem Boot einen Ausflug zu den schwimmenden Inseln der Uro-Indianer. Der Titicacasee liegt über 3800 m hoch und gilt als der höchstgelegene schiffbare See der Erde. Seine Fläche ist etwa 13 mal größer als der Bodensee. Der Name Titicaca bedeutet - nach einer Sage des Sonnengottes - Tigerfelsen.

Im Titicacasee wächst reichlich Schilf, das die Lebensgrundlage der Uro-Indianer bildet. Nicht nur die schwimmenden Inseln sind aus Schilf, sondern auch die Häuser und Boote dieses Stammes. Wir legen bei einer der Inseln an, um uns diese exotischen Dörfer aus der Nähe anzuschauen. Doch all diese idyllischen Bilder täuschen leider, wie wir auf der nächsten Insel erfahren. Die Einflüsse des Massentourismus sind groß und haben die ursprüngliche Lebensweise der Indios verändert. Die Indianer sind durch den Tourismus ziemlich verdorben: Die Frauen sind nur noch damit beschäftigt, den Touristen Souvenirs zu verkaufen, und die Kinder betteln um Bonbons und Kugelschreiber.

Noch schlechter aber ist das Benehmen mancher Touristen. Oder würde man hierzulande einfach so,  ohne zu fragen, in das Haus von fremden Menschen hineinschauen? Auch das Fotografieren könnte man durchaus etwas dezenter und unauffälliger betreiben. Hier benehmen sich viele Touristen so, als wären sie im Zoo oder auf Safari. Mit ihren Kameras bewaffnet gehen sie vöölig ungeniert auf die Indios los und "schießen" alles ab, was ihnen in den Weg kommt. Anscheinend betrachten sie die Indios als Schauobjekte oder Menschen von untergeordneter Klasse, die nicht die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie sie selbst auch. Was hier (und nicht nur hier) durch gedankenlose Touristen alles unwiederbringlich zerstört wird, ist wohl noch gar nicht abzusehen. Wir selbst sind zwar auch Touristen mit teurer Kameraausrüstung, und wir machen sicher auch manches falsch, aber viele dieser Leute sind offensichtlich überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen, ihr eigenes Tun und Handeln auch nur im geringsten anzuzweifeln. Alles in allem ist dies kein gutes Zeugnis für das Verhalten von uns angeblich so "zivilisierten" Europäern. Der Besuch dieser Insel lässt deshalb ein etwas zwiespältiges Gefühl zurück. So ist der Ausflug für uns zwar nicht schön, aber ein lehrreiches Beispiel dafür, welche verheerenden Folgen der Massentourismus in der Dritten Welt anrichten kann.

ohne zu fragen, in das Haus von fremden Menschen hineinschauen? Auch das Fotografieren könnte man durchaus etwas dezenter und unauffälliger betreiben. Hier benehmen sich viele Touristen so, als wären sie im Zoo oder auf Safari. Mit ihren Kameras bewaffnet gehen sie vöölig ungeniert auf die Indios los und "schießen" alles ab, was ihnen in den Weg kommt. Anscheinend betrachten sie die Indios als Schauobjekte oder Menschen von untergeordneter Klasse, die nicht die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie sie selbst auch. Was hier (und nicht nur hier) durch gedankenlose Touristen alles unwiederbringlich zerstört wird, ist wohl noch gar nicht abzusehen. Wir selbst sind zwar auch Touristen mit teurer Kameraausrüstung, und wir machen sicher auch manches falsch, aber viele dieser Leute sind offensichtlich überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen, ihr eigenes Tun und Handeln auch nur im geringsten anzuzweifeln. Alles in allem ist dies kein gutes Zeugnis für das Verhalten von uns angeblich so "zivilisierten" Europäern. Der Besuch dieser Insel lässt deshalb ein etwas zwiespältiges Gefühl zurück. So ist der Ausflug für uns zwar nicht schön, aber ein lehrreiches Beispiel dafür, welche verheerenden Folgen der Massentourismus in der Dritten Welt anrichten kann.

Ohne schlechtes touristisches Gewissen kann man sich dagegen die Ruinen von Sillustani anschauen. Sie liegen auf einem Hügel über dem Titicacasee und bestehen hauptsächlich aus runden Türmen, die Chullpas genannt werden. Sie dienten als Begräbnisstätte, in der früher hochstehende Persönlichkeiten samt Frauen und Dienerschaft beigesetzt wurden.

La Paz - die Hauptstadt von Bolivien

Keine Hauptstadt der Welt hat solch eine ungewöhnliche Lage. Die Stadt gefällt uns sehr gut und ist in die Liste unserer Lieblingsstädte aufgenommen worden. Allein die Lage ist einmalig: Die Stadt erstreckt sich - in einem Kessel geschützt - zwischen 3100 und 4100 m, wobei die armen Leute oben wohnen und die reichen unten. Es ist sehr lebendig hier und alles voller Kontraste. Man findet Hochhäuser a la New York und farbenprächtige Indiomärkte, in denen alle möglichen und unmöglichen Sachen verkauft werden.

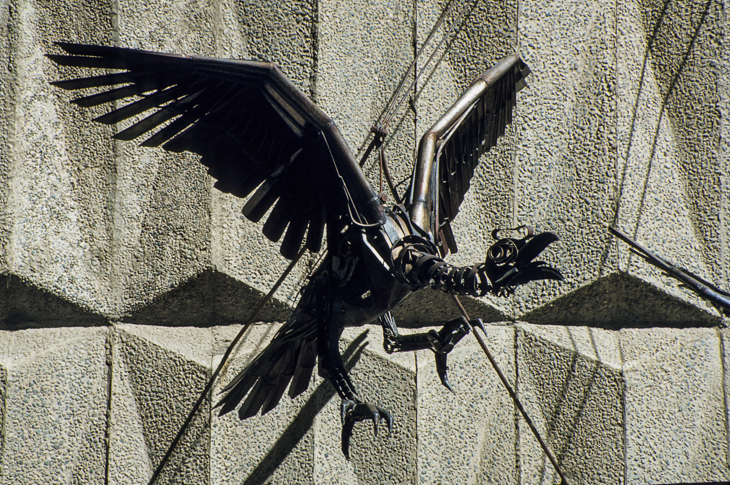

Im P räsidentenpalast an der Plaza Murillo wechselt der Hausherr sehr häufig. In den 150 Jahren seit der Unabhängigkeit hatte Bolivien fast 200 verschiedene Staatsoberhäupter. Der Putsch in Bolivien Anfang August hat uns überhaupt nicht berührt: So etwas ist hier ja fast an der Tagesordnung. Im Moment gibt es sogar drei Staatspräsidenten.

räsidentenpalast an der Plaza Murillo wechselt der Hausherr sehr häufig. In den 150 Jahren seit der Unabhängigkeit hatte Bolivien fast 200 verschiedene Staatsoberhäupter. Der Putsch in Bolivien Anfang August hat uns überhaupt nicht berührt: So etwas ist hier ja fast an der Tagesordnung. Im Moment gibt es sogar drei Staatspräsidenten.

Auch der Pleitegeier schwebt ständig über Bolivien, dem ärmsten Land von Südamerika - wirtschaftlich geht es immer mehr bergab, und die weiteren Aussichten für das Land sind sehr düster. Die meisten Mitteleuropäer machen sich gar keine Vorstellung darüber, wie schlecht es den Leuten hier geht. Was wir in unseren Rucksäcken herumtragen, ist sicher mehr wert als der Besitz vieler Indiofamilien. Da kommt man sich deswegen manchmal schon etwas komisch vor. Aber trotz seiner Armut bietet Bolivien viele Schönheiten, und wir fühlen uns sehr wohl hier, da auch die Menschen freundlich sind.

Ausflug in den Urwald

Am Titicacasee erwischt mich das Übel fast aller Tropenreisenden, die Rache der Inkas, auch Diarrhoe genannt. Zum Durchfall kommen dann noch die Höhe, Husten und Fieber, so dass ich schon sämtliche geplanten Bergtouren in weiter Ferne entschwinden sehe. Deshalb schieben wir das Bergsteigen noch etwas auf und machen einen zweitägigen Ausflug in die Yungas - das ist das Gebiet des subtropischen Nebelwaldes. Die Fahrt dorthin ist wirklich atemberaubend und nichts für Leute mit schwachen Nerven. Neben dem unbefestigten Straßenrand geht es steil in den Abgrund hinunter, und am Wegesrand stehen auch ein paar Kreuze. Nach einem Pass mit einer Höhe von 4600 m führt die schmale Straße wieder bis auf 1500 m hinunter, und das ohne eine einzige Kehre bzw. Serpentine!

Die Yungas sind ein Übergangsgebiet zum Urwald und eine sehr fruchtbare Gegend. Dort gibt es zwar keine Schlangen auf den Bäumen, dafür aber Orangen und Bananen. Als wir am nächsten Tag zurückfahren wollen, bekommen wir keinen Platz mehr im Bus, da eine Gruppe von 18 (!) Franzosen den halben Bus besetzt. Wir drängeln uns aber einfach in den vollen Bus hinein, um zumindest bis zur nächsten Straßenkreuzung zu kommen. Das Drängeln muss man in Südamerika unbedingt lernen, sonst hat man gar keine Chance, denn hier drängelt fast jeder. Walter hat dafür auch ein neues Wort erfunden, das recht gut passt, nämlich "ellenbögern". Oh diese Gruppenreisen! Mit einem anderen Bus gelangen wir dann später doch noch nach La Paz zurück. Nun wollen wir endlich ins Gebirge!

Bergsteigen in der Condoriri-Gruppe

Als erstes nehmen wir uns die Condoriri-Gruppe vor, die uns ein Bekannter vom Alpenverein sehr empfohlen hatte. Wir gehen deshalb zum Club Andino, dem einheimischen Bergsteigerverein, wo wir zwar keine besonderen Informationen bekommen, aber einige andere Bergsteiger treffen. Da es in die Condoriri-Gruppe keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, mieten wir zusammen mit vier Berchtesgadenern ein Taxi, das uns am nächsten Tag zum Ausgangsort bringen soll.

Am Abend kaufen wir noch Lebensmittel für die nächsten 10 Tage ein. Das alles kostet ziemlich viel Zeit, denn bei der einen Indiofrau bekommt man nur Brot, bei der nächsten Bananen, dann findet man vielleicht irgendwo Konserven und so fort. Eine mitteleuropäische Hausfrau, die einfach in den nächsten Supermarkt geht und dort alles bekommt, was sie braucht, kann sich das kaum vorstellen. Mit der Zeit würde mir das ganz schön auf die Nerven gehen, dauernd so viel Zeit mit Einkaufen zu verbringen, obwohl man dann schon wüsste, wo man was findet.

Zum Glück ist die Fahrt nicht sehr weit, denn die Cordillera Real mit all ihren verlockenden Gipfeln liegt sozusagen direkt vor der Haustüre von La Paz. Am Ende der schlechten Schotterstraße treffen wir eine 15-köpfige Gruppe vom Deutschen Alpenverein, die gerade einige Tage hier verbracht hat. Nun schultern wir unsere überschweren Rucksäcke (meiner sicher 25 kg, der von Walter über 30 kg schwer!) und machen uns auf den Weg. Wir könnten das Gepäck auch mit Lamas oder Eseln hinauftransportieren lassen, aber wir sind der Meinung, wenn wir es nicht schaffen, unser Gepäck selbst zu tragen, können wir gleich wieder heimgehen - am Ende des Aufstiegs denken wir darüber allerdings ein bißchen anders. Unterwegs begegnen wir auch zum ersten Mal Lamas und Alpacas, de n typischen Tieren des Altiplano. Lamaherden sind die Lebensgrundlage der Hochlandindios, denn sie liefern Milch, Fleisch und Wolle.

n typischen Tieren des Altiplano. Lamaherden sind die Lebensgrundlage der Hochlandindios, denn sie liefern Milch, Fleisch und Wolle.

Unser Zeltplatz am Lago Condoriri liegt auf etwa 4650 m Höhe und damit fast so hoch wie der Gipfel des Mont Blanc. Am nächsten Morgen sind wir um halb neun Uhr endlich startbereit. Wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, welchen Berg wir nun besteigen wollen, doch im Talschluss liegen einige schöne vergletscherte Gipfel - auf einen werden wir schon hinaufkommen. Fast sechs Stunden später stehen wir schließlich auf dem Gipfel des Nevado Condoriri - mit ca. 5350 m H”he unser erster Fünftausender. Die Aussicht ist wirklich großartig: Direkt gegenüber liegt der elegante Kleine Alpamayo, und weiter entfernt noch viele andere verlockende Gipfel. Wir sind weit und breit die einzigen Menschen hier, und so wirkt diese beeindruckende Bergwelt doppelt stark auf uns.

Der Cerro Condoriri - unser Traumberg

Die nächsten Tage verbringen wir damit, weitere Fünftausender zu besteigen. Durch die DAV-Gruppe haben wir schon Spuren auf einige Gipfel, was sehr angenehm ist. Andererseits sind wir völlig alleine unterwegs und müssen deshalb sehr vorsichtig sein.

Eines Tages kommt auch eine Gruppe von sechs polnischen Bergsteigern zum Lago Condoriri, die wir schon vom Club Andino kennen. Einer von ihnen spricht recht gut Englisch, so dass wir uns einigermaßen unterhalten können. Trotz der verschiedenen Sprachen klappt die Verständigung untereinander viel besser als mit den anderen vier Deutschen, von denen wir ziemlich enttäuscht sind. Es kommt eben mehr auf die gleiche Einstellung an als auf die gleiche Nationalität und Sprache.

Die Polen sind alle sehr nette Leute, und wir beschließen, zusammen etwas zu unternehmen. Mit drei von ihnen wollen wir zum Abschluss den Cerro Condoriri besteigen, der beherrschend und verlockend zugleich über unserem Lagerplatz steht. Mit 5700 m ist er der höchste und schönste Gipfel der Gruppe und ziemlich anspruchsvoll. Deshalb wäre es uns lieb, wenn wir hier nicht ganz alleine unterwegs wären. Außerdem haben die Polen gute Ausrüstung für steile Firnflanken und -grate dabei, die uns fehlt: Lange Firnhaken und sog. "dead-men", d.h. breite Alu-Schaufeln, die man im Schnee vergräbt und die auf diese Weise gut halten.

Die Polen sind alle sehr nette Leute, und wir beschließen, zusammen etwas zu unternehmen. Mit drei von ihnen wollen wir zum Abschluss den Cerro Condoriri besteigen, der beherrschend und verlockend zugleich über unserem Lagerplatz steht. Mit 5700 m ist er der höchste und schönste Gipfel der Gruppe und ziemlich anspruchsvoll. Deshalb wäre es uns lieb, wenn wir hier nicht ganz alleine unterwegs wären. Außerdem haben die Polen gute Ausrüstung für steile Firnflanken und -grate dabei, die uns fehlt: Lange Firnhaken und sog. "dead-men", d.h. breite Alu-Schaufeln, die man im Schnee vergräbt und die auf diese Weise gut halten.

Da es uns aussichtslos erscheint, den Berg in einem Tag zu besteigen, richten wir ein Zwischenlager auf 5200 m Höhe ein. Unser kleines Zelt vermittelt uns dort oben ein Gefühl von Geborgenheit, wie wir es in unseren komfortablen Stadtwohnungen niemals empfinden könnten. Am Abend wird es zwar ziemlich kalt, doch die Stimmung ist sehr eindrucksvoll. Trotz Sprachschwierigkeiten verstehen wir uns mit den Polen sehr gut und unterhalten uns noch bis spät in die Nacht. Es ist ein besonderer Abend: Bei sternklarem Himmel sitzen wir in 5300 m H”he um den summenden Kocher herum und reden über Gott und die Welt. Das sind Augenblicke, die einem unvergesslich bleiben.

In der Nacht kommt ein fürchterlicher Sturm auf, der unserem armen Zelt ganz schön zusetzt. Walter geht sogar in die eisige Kälte hinaus, um es zusätzlich zu verankern. Doch am nächsten Tag ist das Wetter unerwarteterweise wieder gut, und der Gipfelsturm kann beginnen. Zunächst geht es noch relativ einfach über den spaltenreichen Gletscher bis an den Fuß des Gipfelaufbaus. Um den Gipfelgrat zu erreichen, müssen wir von hier aus ein fast 50 Grad steiles Couloir erklettern, wobei man in diesen Höhe ganz schön ins Schnaufen kommt. Der Gipfelgrat selbst ist eine schöne Firnschneide, die durch Felsen unterbrochen ist.

Zusammen mit den drei Polen Jureg, Kasimirsk und Borusch erreichen wir am späten Nachmittag den fast 5700 m hohen Cerro Condoriri und freuen uns gemeinsam über diesen schönen Gipfelerfolg - für uns ist er ein Höhepunkt unserer Reise!

Am Schluss des Abstiegs bauen die Polen eine Abseilstelle durch das steile Couloir, wofür sie fast eine Stunde brauchen. Ich werde fast wahnsinnig, denn inzwischen geht die Sonne unter, und die Polen reden schon von Biwak. Als ich mit der Abseilerei dran bin, ist es schon finster, und ich fluche ziemlich auf die langweiligen Polen. Als ich aber später unten ankomme, werde ich gleich mit Schulterklopfen, Wurst und Schokolade begrüßt, und so kann ich ihnen einfach nicht böse sein. Walter seilt sich als letzter an dem 50 m langen Doppelseil ab - leider lässt es sich durch Verdrehungen nicht abziehen. So steigt einer der Polen noch einmal mit einem Steigbügel auf, um es zu entwirren. Oben bekommt er erst einmal einen gehörigen Schreck, denn Walter hat von den drei verwendeten Eisschrauben aus Sparsamkeitsgründen zwei mitgenommen, da sie seiner Meinung nach nicht nötig waren. Unter Führung von Walter, der hier auch beim Aufstieg vorausging, steigen wir in der Dunkelheit weiter ab. Erst abends um neun Uhr erreichen wir glücklich wieder unsere Zelte und kommen damit nur knapp an einem Biwak in über 5000 m Höhe vorbei.

Abschied von den Polen

An unserem letzten Abend in der Condoriri-Gruppe treffen wir uns nochmals alle bei den Polen. Zu zehnt stehen wir in einem Kreis um den Benzinkocher, auf dem ein Topf mit Tee brodelt. Die Teetasse - eine alte Bierbüchse - wandert rundherum, und wenn sie leer ist, wird sie wieder gefüllt. Die sprachliche Verständigung ist manchmal etwas schwierig, da Borusch der einzige der Polen ist, der Englisch spricht. Doch im Grunde ist es gar nicht so wesentlich, dass man jedes Wort versteht, das der andere sagt. Viel wichtiger ist es, wenn man die gleiche "innere" Sprache hat, wenn es die gleichen Dinge sind, die einen berühren, oder die einem Freude machen. Sonst bleibt jedes Gespräch nur ein oberflächlicher Austausch von Worten. In diesem Sinne gibt es an diesem Abend keine Verständigungsprobleme. Ich glaube, jeder von uns wird diesen Abend in Erinnerung behalten als eine tiefgehende Begegnung von Menschen, die sich in dieser lebensfeindlichen Umgebung viel mehr zusammengehörig fühlen, als dies im Alltag jemals sein könnte

Cerro Condoriri

Wieso eigentlich haben wir immer so schwere Rucksäcke?

Ich verstehe das nicht.

Mühsam ist es, sehr mühsam,

sich mit dem Rucksack über das Geröll hochzuarbeiten.

Ein Stück noch über den Gletscher,

und schon neigt sich der Tag wieder dem Abend zu.

Auf flachen Felsplatten stellen wir unsere Zelte auf.

Das Zelt der drei Polen Borusch, Jurek und Kasimirsk

schaut aus wie eine Hundehütte.

Dagegen ist unseres schon fast eine Luxuswohnung.

Als es schon dunkel ist, laden uns die Polen zum Tee ein.

Zu fünft sitzen wir in 5300 m um den summenden Kocher.

Es erscheint hier völlig absurd,

dass es so etwas gibt wie den Ost-West-Konflikt.

Vielleicht sollten auch unsere Politiker gelegentlich eine Bergtour machen!

Sind wir nicht Menschen mit den gleichen Wünschen und Zielen?

In der Nacht weht der Sturm fast unser Zelt davon.

Doch am Morgen ist das Wetter wieder gut.

Der Aufstieg zum Gipfel dauert sehr lang,

aber auf dem Grat ist es wunderschön.

Die Sonne scheint, und wir haben eine herrliche Aussicht.

Wir fühlen uns wie Wanderer zwischen Himmel und Erde.

Aus Zeitmangel müssen wir uns zwar mit dem Vorgipfel begnügen.

Aber das ist nicht so wichtig -

entscheidend ist das persönliche Erlebnis.

Erst spät am Abend erreichen wir wieder unsere Zelte.

Todmüde, aber glücklich.

Durch den Berg haben wir neue Freunde gewonnen.

Zwei Tage später verbringen wir unseren letzten gemeinsamen Abend.

In unsere Daunenjacken eingemummt stehen wir um den kleinen Kocher,

und ständig kreist der Teebecher,

um uns ein wenig aufzuwärmen.

Obwohl wir verschiedene Sprachen sprechen,

verstehen wir einander - auch ohne viel Worte.

Abschied

Wir nehmen Abschied von unseren polnischen Freunden

und vom idyllischem Lago Condoriri,

wo wir acht unvergeßliche Tourentage verbracht haben.

Die Stimmung ist gedrückt, der Abschied tut weh.

Das Wetter ist heute nicht gut,

und der Himmel ist grau.

Es passt alles zusammen.

Wir schultern unsere Rucksäcke,

die immer noch schwer sind,

und machen uns auf den Rückweg nach La Paz.

Die zwei orangefarbenen Polenzelte werden immer kleiner.

Der Lago Condoriri - sonst tiefdunkelblau -

ist heute grau und unansehnlich.

Leise fängt es an zu schneien.

Bald liegt ein weißer Teppich über dem dürren Gras.

Am See sehen wir zwei ganz kleine orange Punkte.

Dann sind auch sie weg.

Ich hätte Lust, jetzt richtig loszuheulen.

Ein Lied von Reinhard Mey kommt mir in den Sinn.

Darin heißt es:

"... vom Abschiednehmen mag es kommen,

das stets ein wenig Sterben heißt.

Und ich hab oft Abschied genommen,

war stets ein wenig mehr verwaist ..."

Ob wir jemals in unserem Leben wieder hierher zurückkommen?

Ob wir die Polen einmal wiedersehen?

Wir wissen es nicht.

Rückweg nach La Paz

Inzwischen ist das Wetter schlecht geworden. Wir haben eine Woche in der Condoriri-Gruppe verbracht und machen uns nun auf den Rückmarsch nach La Paz. Diesmal wählen wir eine andere Route quer durchs Gebirge mit mehreren Passübergängen. Jenseits eines Passes treffen wir ein Indiopaar mit seiner Lamaherde. Die beiden laufen barfuß in ihren Sandalen, Strümpfe haben sie nicht in diesem Schneetreiben auf 5000 m Höhe. Als Walter die Lamas fotografiert, will der Mann Geld dafür haben. Wir haben aber eine bessere Idee und geben ihm ein Paar von Walters Socken. Sie sind zwar schon etwas durchlöchert, und bei uns würde sie jeder gleich in den Mülleimer werfen, doch der Mann freut sich sehr darüber und bedankt sich gleich ein paarmal. Eigentlich ist es ja noch gar nicht so lange her, dass sich auch in Deutschland die Menschen über ein Paar Strümpfe gefreut haben. Doch die meisten haben das wohl wieder vergessen, und unsere Generation hat solche Armut (leider?) noch nie erlebt.

Ausgelaugt und mit hungrigem Magen schleppen wir uns und das Gepäck bei Schneetreiben durch eine trostlose und abweisende Hochgebirgslandschaft. Obwohl wir fast nichts mehr zu essen haben, sind unsere Rucksäcke mit der ganzen Berg- und Zeltausrüstung immer noch ziemlich schwer. Unser Weg mitten durchs Gebirge zieht sich ziemlich hin, ist aber landschaftlich sehr schön. Am Abend erreichen wir endlich ein Dorf, das an einer Straße nach La Paz liegt. Sicher fährt heute kein Wagen mehr - um aber gleich jedes Auto abfangen zu können, stellen wir unser Zelt direkt neben der Straße auf. Es kommt jedoch auch am nächsten Morgen keines. Nachdem uns schon am Tag zuvor die Verpflegung ausgegangen war, haben wir jetzt überhaupt nichts mehr zu essen, und zum Frühstück gibt es bloß noch eine Tasse Tee.

Die Straße nach La Paz führt über den Zongo-Pass (4600 m), zu dem wir erst mal wieder 900 m aufsteigen müssen. Mit leerem Magen und der trüben Aussicht, dass jetzt am Wochenende vielleicht kein einziges Auto vorbeikommen würde, hatschen wir los. Nach einer Weile kommt aus der Gegenrichtung ein Wagen mit CD-Nummer: Zu unserer Überraschung ist es ein Mann von der deutschen Botschaft, der mit seinem Sohn einen Ausflug macht. Als er erfährt, dass wir schon halbverhungert sind, packt er seine Picknicktasche aus und schenkt uns herrliche Würste mit Brot: Hmmhh! Es ist fast wie Weihnachten! Als wir erfahren, dass er am Nachmittag hier wieder zurückfahren will, sind wir vollends glücklich, denn nun wissen wir wenigstens sicher, dass wir heute noch bis nach La Paz kommen werden. Er nimmt uns dann später tatsächlich mit, und wir unterhalten uns recht gut mit ihm.

In La Paz bringen wir zunächst unser Gepäck ins Hotel, waschen uns, wechseln die Kleider, und dann ziehen wir los zum Markt. Hmmh, was es da alles Gutes gibt! Jede Menge frisches Brot, verschiedene Kuchen und Obst in Hülle und Fülle. Wir essen und essen und essen. Doch all das ist erst die Vorspeise. Anschließend gehen wir nämlich in unser Stammlokal und bestellen uns gleich drei Abendessen für uns beide. Danach sind wir endlich richtig satt und fallen kugelrund und vollgegessen in unsere Betten. In La Paz erholen wir uns zwei Tage lang, schlemmen und genießen ein weiches Bett und die heiße Dusche.

Huayna Potosi - unser erster Sechstausender

Nach dieser Pause in La Paz zieht es uns bald wieder in die Cordillera Real. Unser nächstes bergsteigerisches Ziel ist diesmal der Sechstausender Huayna Potosi, an dessen Fuß ein malerischer Indiofriedhof liegt. Nachdem wir uns und unsere Ausrüstung wieder in Ordnung gebracht und neue Essensvorräte eingekauft haben, fahren wir mit Laster, Bus und dem Geländewagen eines Schweizer Pfarrers zum Ausgangspunkt am Zongopaß (4600 m). Beim Aufstieg leisten wir uns erst mal einen Verhauer, d.h. wir nehmen einen falschen Weg, durch den wir sicher zwei Stunden verlieren. So ist es schon fast dunkel, als wir in knapp 5300 m Höhe unser Zelt neben zwei Franzosen aufstellen - auch Er und Sie.

Schon früh am nächsten Morgen treffen uns die ersten Sonnenstrahlen. Wir kochen genügend Tee und gönnen uns auch ein ausgiebiges Frühstück, denn wir werden den ganzen Tag unterwegs sein. Unser Zelt steht - im Schnee eingegraben - bereits hoch über unserem Ausgangspunkt, doch zum Gipfel sind es immer noch mehr als 800 m Aufstieg. Das bedeutet in dieser Höhe harte Arbeit, zumal noch das Spuren hinzukommt und wir immer wieder durch die Schneedecke einbrechen. Durch den Neuschnee ist der Aufstieg sehr anstrengend. Walter spurt alles alleine, z.T. ist es sehr mühsam, und oft sinken wir bis über die Knie ein. Ich muss noch erwähnen, dass Walter im Gebirge riesige Rucksäcke herumschleppt, unter denen ich schon längst zusammengekracht wäre. Außerdem macht er auch in der Höhe noch jede Menge Fotos und Filmszenen, zu denen ich meist keine Energie mehr aufbringe.

Bei uns erem gemeinsamen Aufstieg mit den Franzosen ist die Frau bald am Ende ihrer Kräfte und gibt auf halbem Weg auf. Ihr Mann geht mit uns weiter, und wir bilden eine Dreier-Seilschaft. Doch bald geraten wir in dichten Nebel: Die Sicht wird so schlecht, dass wir über eine Stunde warten und schließlich sogar wieder anfangen abzusteigen. Doch plötzlich reißt es auf und wir drehen wieder um - Richtung Gipfel. Trotz der fortgeschrittenen Zeit lassen wir uns jetzt nicht mehr davon abhalten, den Berg zu besteigen. Mir fällt das dumme Lied "Hoch auf dem gelben Wagen" ein. Nun singe ich ständig den Refrain vor mich hin "Und der Wagen, der Wagen, der rollt" - damit geht es etwas besser. Ich glaube, wenn dieser Berg nur 5900 m hoch gewesen wäre, wäre ich umgekehrt. Aber die magische Zahl 6000 bewirkt in mir eine ungeahnte Kräftezunahme. Als dann der Gipfel in Sicht kommt und ein Ende abzusehen ist, geht es gleich wieder ein Stück leichter. Am späten Nachmittag erreichen wir den höchsten Punkt und sind stolz und zufrieden über unseren ersten Sechstausender - auch wir Bergsteiger sind halt etwas von solchen Fakten abhängig!

erem gemeinsamen Aufstieg mit den Franzosen ist die Frau bald am Ende ihrer Kräfte und gibt auf halbem Weg auf. Ihr Mann geht mit uns weiter, und wir bilden eine Dreier-Seilschaft. Doch bald geraten wir in dichten Nebel: Die Sicht wird so schlecht, dass wir über eine Stunde warten und schließlich sogar wieder anfangen abzusteigen. Doch plötzlich reißt es auf und wir drehen wieder um - Richtung Gipfel. Trotz der fortgeschrittenen Zeit lassen wir uns jetzt nicht mehr davon abhalten, den Berg zu besteigen. Mir fällt das dumme Lied "Hoch auf dem gelben Wagen" ein. Nun singe ich ständig den Refrain vor mich hin "Und der Wagen, der Wagen, der rollt" - damit geht es etwas besser. Ich glaube, wenn dieser Berg nur 5900 m hoch gewesen wäre, wäre ich umgekehrt. Aber die magische Zahl 6000 bewirkt in mir eine ungeahnte Kräftezunahme. Als dann der Gipfel in Sicht kommt und ein Ende abzusehen ist, geht es gleich wieder ein Stück leichter. Am späten Nachmittag erreichen wir den höchsten Punkt und sind stolz und zufrieden über unseren ersten Sechstausender - auch wir Bergsteiger sind halt etwas von solchen Fakten abhängig!

Beim Abstieg macht der Franzose jedoch plötzlich schlapp. Er bindet sich aus dem Seil aus, setzt sich in den Schnee und meint, wir sollten ohne ihn weitergehen, wir wären zu schnell für ihn, denn er sei so müde. Und das in fast 6000 m Höhe, vielleicht eine Stunde bevor es dunkel wird! Nach vielem guten Zureden geht er doch mit uns weiter. Er hat weder Biwaksack noch Taschenlampe oder sonstige Notausrüstung dabei. So etwas kann passieren, wenn man sich mit Leuten zusammenschließt, deren Können und Kondition man nicht kennt - da kann man ungewollt in kritische Situationen kommen.

Umkehr am Illimani

Zurück in La Paz wird das Wetter schlecht, und es schneit sogar, was angeblich in der Stadt sehr selten vorkommt. So sehen wir unsere Chancen für den Illimani, den wir als letzten Berg noch besteigen wollen, dahinschwinden. Als es aber wieder besser wird, wollen wir es doch noch versuchen. Allein die Fahrt zum Ausgangspunkt ist ein Abenteuer für sich. Man kann bis zu einer Uranmine fahren, zu der täglich 1-2 Lastwagen kommen. Viele Dörfer in Peru und Bolivien werden einzig von LKWs angesteuert. Sie sind meist vollgeladen mit Ölfässern, Säcken und allem möglichen anderen Zeug. Obendrauf sitzen dann die Fahrgäste. Man kann sich leicht vorstellen, wie dreckig man dabei wird. Der Weg führt zunächst durch ein Flusstal - stellenweise ist wegen der vorherigen Regenfälle von der Straße kaum noch was zu erkennen, und wir müssen x-mal den Fluss durchqueren. Dann geht es auf einem besseren Feldweg ziemlich steil einen Berg hinauf, bis wir endlich die Mine in fast 4000 m Höhe erreichen. Das Leben der Leute dort ist ziemlich trostlos. Die Minenarbeiter werden durchschnittlich nur 35 Jahre alt, meist sterben sie an Steinstaublunge (Silikose).

Am nächsten Tag laufen wir mit schwerem Gepäck auf einem verlassenen Sträßein bis an den Fuß unseres geplanten Berges in ca. 4400 m Höhe. Der weitere Aufstieg ist sehr schön: Es geht über einen zunächst felsigen Rücken hinauf, der rechts und links von wilden Gletschern begrenzt wird. Außer uns ist wieder niemand unterwegs - es handelt sich wirklich um die totale Einsamkeit. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichen wir unseren geplanten Zeltplatz auf einer kleinen vergletscherten Gratschulter. Von hier aus haben wir einen herrlichen Blick auf das Lichtermeer von La Paz. In der Luftlinie sind es nur 40 km Entfernung bis dorthin, doch welche Welten liegen zwischen dieser hektischen Großstadt und unserem einsamen Kondornest in 5600 m Höhe!

Der nächste Morgen ist bitterkalt, und wir sind heilfroh um unsere Doppelschuhe. Wir erreichen nun ein Gebiet mit riesigen Gletscherspalten, und mir kommt so richtig zum Bewusstsein, wie mutterseelenallein wir hier doch sind. Außerdem weiß kein Mensch, wo wir uns überhaupt befinden. Nach einer Weile streike ich, weil mir hier der Aufstieg für nur zwei Leute zu gefährlich erscheint. Wir laufen deshalb ein Stück zurück und wollen dann über einen Grat aufsteigen, der sicherer zu sein verspricht. Doch inzwischen kommen von allen Seiten Wolken auf, und es sieht ganz nach Wetterumschlag aus. Da weiter oben wieder große Spalten existieren, wird uns der Weiterweg bei diesen Verhältnissen zu unsicher und wir kehren um. So erreichen wir unseren letzten Gipfel nicht, aber wir können mit unserer bisherigen Gipfelausbeute durchaus zufrieden sein.

Nach dem Abstieg schlagen wir etwas unterhalb einer Straße unser Zelt auf. Obwohl wir noch über 3000 m hoch sind, ist es nicht kalt - ein richtig lauer Sommerabend. Um uns herum sind keine Spalten, sondern nur Büsche und Kuhfladen. Wir können vor dem Zelt kochen und brauchen nicht mit all unseren Kleidern in den Schlafsack kriechen. Für eine kurze Zeit bin ich restlos glücklich. Doch ich weiß genau, dass die Sehnsucht nach den hohen Bergen schon bald wieder erwachen wird, denn sie geben uns Erfahrungen, die wir im flachen Alltagsleben niemals machen könnten.

Lebensqualität

Einen Sonnenaufgang erleben.

In gleichmäßigem Rhythmus zum Gipfel steigen

und seinen Gedanken nachhängen.

Nach anstrengender Tour in einer Wiese liegen

und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.

Ein kühler Schluck Wasser an einem heißen Tag.

Vor dem Zelt zu Abend essen

und den Grillen zuhören.

Ein tiefes Gespräch in einer langen Nacht führen.

Umkehr

Ich stehe auf einer wackligen Schneebrücke.

Unter mir geht es sicher fünfzig Meter hinunter.

Ein Stück weiter steckt ein kleines verlorenes Fähnchen

auf einem Schneetürmchen, mitten in der Spalte.

Anscheinend ging da mal der Weg.

Aber jetzt nicht mehr.

Weiter vorne sondiert Walter

mit dem Pickel schon die nächste Spalte.

Meilenweit kein Mensch außer uns beiden.

Dafür aber Spalten, Spalten, Spalten.

Ich hatte mir eingebildet, ich wäre was gewöhnt.

Der Bossongletscher war auch sehr zerrissen.

Aber das war ja noch gar nichts gegen das hier.

Der Berg ist mir mittlerweile vollkommen egal.

Ich möchte nur eins: runter, weit, weit weg.

Unser Tun erscheint mir völlig sinn- und zwecklos.

Wozu nur wollen wir diesen Berg besteigen?

Ich weiß keine Antwort.

Wir kehren um - Erleichterung.

Ich schicke ein Dankgebet zum Himmel,

obwohl ich sonst nicht sehr oft bete.

Am Grat steht ein kleines silbriges Kreuz.

Ohne Namen, ohne Inschrift.

Wir wissen nicht, warum es da ist,

oder wer es aufgestellt hat.

Aber es tut gut, es zu sehen.

Noch nie hat es mir so wenig ausgemacht,

nicht auf einen Gipfel zu kommen.

Am Abend ist es so warm,

dass wir vor dem Zelt kochen können.

Und die Luft ist nicht so dünn,

dass man bei jeder Bewegung ins Schnaufen kommt.

Ich fühle mich wie neugeboren.

Genieße das Leben, wie selten zuvor.

Von La Paz zurück nach Peru

Als wir nach La Paz zurückkommen, fühlen wir uns dort schon fast wie zu Hause. Anstatt der geplanten  zwei Wochen haben wir uns genau doppelt so lang in Bolivien aufgehalten, vor allem deshalb, weil es uns so gut gefallen hat. Etwas wehmütig ist uns schon zumute, als wir zum letzten Mal durch die Straßen von La Paz laufen. Insgesamt waren wir einen Monat hier und in der näheren Umgebung, so lange wie nie zuvor in derselben Gegend während eines Urlaubs.

zwei Wochen haben wir uns genau doppelt so lang in Bolivien aufgehalten, vor allem deshalb, weil es uns so gut gefallen hat. Etwas wehmütig ist uns schon zumute, als wir zum letzten Mal durch die Straßen von La Paz laufen. Insgesamt waren wir einen Monat hier und in der näheren Umgebung, so lange wie nie zuvor in derselben Gegend während eines Urlaubs.

Auf dem Rückweg nach Peru kommen wir zuerst nach Tihuanaco, den wichtigsten präkolumbianischen Ruinen von Bolivien. Die Anlage ist etwa 1000 bis 1500 Jahre alt und war wahrscheinlich eine Kultstätte. Die mächtigen Mauern sind aus unterschiedlich großen Rechtecksteinen errichtet. In diese Mauern sind an einigen Stellen steinerne Köpfe eingelassen, die z.T. schon stark verwittert sind. Ebenso interessant sind verschiedene in Felsplatten eingehauene Doppelkreuze. Im Zentrum der Anlage findet man auch überlebensgroße Monolithen. Das berühmteste Bauwerk von Tihuanaco ist jedoch das Sonnentor. Es ist aus einem einzigen etwa 3 mal 4 m großen Block herausgehauen und zeigt den Schöpfergott Viracocha.

Südamerikanische Reiseerfahrungen

An der Grenze gibt es dann den üblichen Bürokratismus und Stempelkrieg, und dann sind wir wieder in Peru. Wir nehmen einen Bus, der in vier Stunden in Puno ankommen sollte. Doch eine der wichtigsten Regeln für Südamerikareisende lautet: Mache Dir keinen minutiösen Zeitplan, die „äußeren Umstände hindern Dich doch daran, ihn einzuhalten. Im Endeffekt sind wir ganze neun Stunden unterwegs! Außer uns schmuggeln wohl alle Leute in dem Bus irgendwelche Sachen. Wir kommen durch fünf Kontrollen, wo der Bus jeweils ca. eine Stunde steht und durchsucht wird. Um halb zwei Uhr nachts kommen wir endlich an - natürlich haben sämtliche Hotels um diese Zeit zu. Glücklicherweise finden wir ein Hintertürchen zum Bahnhof und machen auf der Bank im Wartesaal noch ein Nickerchen. Um sechs Uhr früh heißt es dann wieder zwei Stunden anstehen, um ein Zugticket zu bekommen. Dieses Land ist so desorganisiert, dass man sich oft wundert, dass überhaupt was funktioniert! Um acht Uhr sollte der Zug abfahren, um zehn Uhr setzt er sich endlich in Bewegung. Gegen neun Uhr abends kommen wir leicht übermüdet und entnervt in Cusco an.

An der Grenze gibt es dann den üblichen Bürokratismus und Stempelkrieg, und dann sind wir wieder in Peru. Wir nehmen einen Bus, der in vier Stunden in Puno ankommen sollte. Doch eine der wichtigsten Regeln für Südamerikareisende lautet: Mache Dir keinen minutiösen Zeitplan, die „äußeren Umstände hindern Dich doch daran, ihn einzuhalten. Im Endeffekt sind wir ganze neun Stunden unterwegs! Außer uns schmuggeln wohl alle Leute in dem Bus irgendwelche Sachen. Wir kommen durch fünf Kontrollen, wo der Bus jeweils ca. eine Stunde steht und durchsucht wird. Um halb zwei Uhr nachts kommen wir endlich an - natürlich haben sämtliche Hotels um diese Zeit zu. Glücklicherweise finden wir ein Hintertürchen zum Bahnhof und machen auf der Bank im Wartesaal noch ein Nickerchen. Um sechs Uhr früh heißt es dann wieder zwei Stunden anstehen, um ein Zugticket zu bekommen. Dieses Land ist so desorganisiert, dass man sich oft wundert, dass überhaupt was funktioniert! Um acht Uhr sollte der Zug abfahren, um zehn Uhr setzt er sich endlich in Bewegung. Gegen neun Uhr abends kommen wir leicht übermüdet und entnervt in Cusco an.

Am nächsten Tag gehen wir zuerst zum deutschen Generalkonsulat, um Post abzuholen. Dort empfängt uns aber nur ein Mädchen, das uns erklärt, der Konsul wäre in Lima, würde erst in 14 Tagen zurückkommen, und sein Büro sei geschlossen. So ein Mist! Dann stelle ich mich in einer Bank am Ende einer langen Schlange an und warte darauf, dass ich Geld tauschen kann. Zeitweise werden einem die Nerven hier schon ganz schön strapaziert, durch sinnloses Suchen, Warten oder Bürokratismus. So steht hier in der Bank ein Schild, dass man eine Fotokopie vom Pass braucht, um Reiseschecks zu wechseln. Also muss man erst mal wieder rumlaufen und ein Kopiergerät suchen!

Inzwischen hat Walter bei einer anderen Adresse doch noch unsere Post bekommen. Die Briefe heben meine Stimmung aber nicht sehr lange, denn als ich in der Bank endlich drankomme, reicht der Bankangestellten eine Fotokopie der ersten Passeite nicht, sie braucht unbedingt noch eine Kopie der zweiten Seite mit dem Passfoto. Ich könnte ihr den Hals umdrehen! Grrhh!!! Also wieder ins Kopiergeschäft laufen, wieder anstellen ... Doch wie steht es so schön in unserem Reiseführer: "Einen gelassenen Traveller regt das alles nicht mehr auf!"

Cuzco und Umgebung - ehemaliges Zentrum des Inkareiches

Cuzco war die Hauptstadt des riesigen Inkareiches und hatte seine Blütezeit im 15. und 16. Jahrhundert, bis es von den Spaniern erobert und geplündert wurde. Zum Glück widerstanden einige der mächtigen Mauern der Zerstörung und wurden gleich als Fundamente für die Bauten der Spanier verwendet. Diese Mischung aus Inka- und Kolonialbauten ist einzigartig und macht Cuzco zu einer der schönsten und interessantesten Städte Südamerikas. Das berühmteste Beispiel für diese Mischung ist der Sonnentempel, das Heiligtum der Inka, auf dessen Mauern die Spanier einfach eine Kirche erbaut haben. Der Sonnentempel wurde erst vor wenigen Jahren durch ein Erdbeben wieder freigelegt.

Cuzco gefällt uns sehr gut, obwohl hier ziemlich viele Touristen sind. Die Zeit reicht natürlich wieder einmal nicht aus, um die vielen Sehenswürdigkeiten anzuschauen: Festungen und Ruinen aus der Inkazeit, Kolonialkirchen, viele hübsche Gassen und einen malerischen Markt, auf dem man stundenlang das Treiben der Indiofrauen beobachten kann.

Fast noch lebhafter geht es bei den nahegelegenen Ruinen von Sacsayhuaman zu, da gerade einige  Schulklassen die ehemalige Inkafestung besichtigen. Von der einstigen Anlage sind drei terrassenförmig übereinander gebaute Zickzackmauern erhalten geblieben, die aus riesigen Steinblöcken zusammengesetzt sind. Die Steine wurden so kunstvoll behauen, dass sie auch ohne Mörtel fugenlos ineinander passen. Noch dazu gleicht kein Stein dem anderen: Sie sind fast nie rechteckig, sondern ganz unterschiedlich groß und geformt mit bis zu 12 Ecken. Auch für die heutige Zeit sind diese Mauern eine bewundernswerte Bauleistung. Ein Rätsel bleibt allerdings, wie die Inkas diese Steine transportiert haben, denn sie kannten weder Rad noch Wagen.

Schulklassen die ehemalige Inkafestung besichtigen. Von der einstigen Anlage sind drei terrassenförmig übereinander gebaute Zickzackmauern erhalten geblieben, die aus riesigen Steinblöcken zusammengesetzt sind. Die Steine wurden so kunstvoll behauen, dass sie auch ohne Mörtel fugenlos ineinander passen. Noch dazu gleicht kein Stein dem anderen: Sie sind fast nie rechteckig, sondern ganz unterschiedlich groß und geformt mit bis zu 12 Ecken. Auch für die heutige Zeit sind diese Mauern eine bewundernswerte Bauleistung. Ein Rätsel bleibt allerdings, wie die Inkas diese Steine transportiert haben, denn sie kannten weder Rad noch Wagen.

Die fugenlosen Mauern von Sacsayhuaman - eine bewundernswerte Leistung

Urubambatal und Inkatrail

Urubambatal und Inkatrail

Das Urubambatal bietet günstige Voraussetzungen für die Landwirtschaft. Man findet zahlreiche Wiesen und Felder, die weit die Hänge hinaufreichen. Für die Arbeit gibt es allerdings kaum Maschinen. Das Stroh wird mit Hilfe von Tieren gedroschen, und die Felder werden in mühsamer Handarbeit bestellt. Mit unserer hochtechnisierten Landwirtschaft hat dies alles wenig Ähnlichkeit. Hier gilt noch der Satz, dass der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen soll.

Eine luftige Fahrt über den reißenden Urubambafluß ist der Auftakt fr den 40 km langen Inkapfad, den schönsten Weg nach Machu Picchu. Während wir unterwegs allerlei erschöpfte Globetrotter treffen, ist diese Tour für uns nach den anstrengenden Tagen in der Cordillera Real eher eine gemütliche Wanderung. Auf dem Weg sind natürlich auch so allerhand Leute unterwegs, die sicher noch nie im Gebirge waren, z.B. mit Plastiktüte statt Rucksack oder ohne Wasserflasche etc. Na ja, da können wir so unsere Studien treiben. Man ist je nach Kondition zwei bis vier Tage unterwegs. Der höchste Punkt liegt über 4000 m hoch und der Weg selbst ist sehr abwechslungsreich: Am Anfang kommen wir an Dörfern und Feldern vorbei und sehen viele blühende Kakteen, dann geht es durch lichte Wälder, kahles Gestrüpp und auch durch Urwald mit allerhand fremdartigen Gewächsen. Zwischendurch treffen wir immer wieder auf überwucherte Inkaruinen, bis wir schließlich als Höhepunkt Machu Picchu erreichen.

Machu Picchu - die rätselhafte Ruinenstadt

Sie liegt etwa 500 m über dem Urubamba, an dem die Eisenbahnlinie entlangführt. Eine kurvenreiche Straße verbindet die Ruinen mit dem Tal. Wir jedoch kommen von oben und haben so gleich den besten Blick auf die Stadt und den Berg Huayna Picchu. Machu Picchu gehört wirklich zu den schönsten Plätzen, die wir kennen. Die meisten Touristen kommen um elf Uhr mit dem Zug aus Cuzco an und fahren um 15.30 Uhr wieder ab. Die übrige Zeit sind nur ein paar komische Individualisten hier und es herrscht himmlische Ruhe. Eines ist uns schon öfter aufgefallen: Je weniger Menschen sich in einer Landschaft oder an einer historischen Stätte aufhalten, umso eindrucksvoller wirkt das Ganze und umgekehrt.

Machu Picchu wurde erst im Jahr 1911 wiederentdeckt. Noch heute sind viele Fragen über Ursprung und Bedeutung der Ruinen ungeklärt. War es eine normale Stadt, eine Festung, eine Kultstätte oder alles zusammen? Man weiß es nicht. Die Anlage wurde wahrscheinlich im 15. Jahrhundert von den Inkas erbaut. Sie besteht aus drei Teilen, aus Tempel-, Palast- und Wohnviertel. Markantestes Bauwerk auf dem Tempelhügel ist der Intihuatana, d.h. auf Deutsch etwa: Der Stein, an dem die Sonne festgebunden wird. Er diente wahrscheinlich zur Messung und Verfolgung des Sonnenstandes und ist aus einem Stück gearbeitet. Nicht weniger eindrucksvoll sind die kunstvollen Terrassenanlagen, mit denen jedes Fleckchen Erde fr den Ackerbau ausgenutzt wurde. Die meisten Häuser sind recht gut erhalten, denn Machu Picchu wurde nie zerstört, da es sehr geschützt liegt und von den Spaniern nicht entdeckt wurde.

Der Intihuatana-Stein in Machu Picchu

Am nächsten Morgen stehen wir schon vor fünf Uhr auf, um vom Gipfel des Huayna Picchu den Sonnenaufgang zu erleben. Die ersten Lichtstrahlen treffen die menschenleeren Ruinen und tauchen die Stadt in ein zauberhaftes Licht. So ganz alleine durch die Ruinen zu streifen, vermittelt einen viel stärkeren Eindruck, als wenn man noch jede Menge anderer Touristen dabei trifft. Es ist auch schön, etwas länger an einem Ort zu sein, eben z.B. über Nacht. Denn so gewinnt man eine viel bessere Beziehung dazu und erlebt die verschiedensten Stimmungen. Und ich frage mich wirklich, was man davon hat, überall gewesen zu sein, wenn man dann die einzelnen Orte gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Ich glaube, es gilt hier doch auch der Satz: Weniger ist mehr!

Machu Picchu

Es ist wie im Märchen.

Im fahlen Morgengrauen laufen wir durch Machu Picchu,

die geheimnisvolle Inkastadt.

Noch ist die Sonne nicht da.

Und kein Mensch außer uns.

Wir spüren den Zauber dieser Ruinen,

der im Lärm des Tages verloren geht.

Wir hasten zum Gipfel des Huayna Picchu.

Endlich oben.

Da - die Sonne!

Die ersten Strahlen treffen die Stadt.

Die Ruinen werfen lange Schatten.

Ganz allein genießen wir dieses Schauspiel.

Hier ist ein guter Platz zum Leben und Nachdenken.

Man kann Wesentliches erfahren - zum Nulltarif.

Nicht inbegriffen im Pauschalpreis.

Deshalb erleben es die meisten auch nicht.

Wir verspüren den Zauber einer alten Kultur.

Stellen uns vor, wie die Menschen wohl gelebt haben.

Das ist wichtiger, als den Namen jedes Gebäudes,

jedes Steines zu wissen.

Wie gut, daß es noch geheimnisvolle, rätselhafte Stätten gibt

in unserer zweckbestimmten, durchrationalisierten Welt,

Orte, wo man ins Träumen kommt,

wo die Zeit auf einmal unwichtig

und die Vergangenheit wieder lebendig wird.

Der Sonntagsmarkt von Chinchero

Bevor wir Cuzco verlassen, besuchen wir noch den farbenprächtigen Sonntagsmarkt von Chinchero. Das lebhafte Treiben und die Indiofrauen mit ihren breiten Hüten bieten zahlreiche Motive, und wir verschießen eine ganze Menge Filmmaterial. Der Markt ist praktisch zweigeteilt: in einem Teil werden Dinge des täglichen Bedarfs verkauft, wie Obst, Gemüse und Brot. Im anderen Teil werden Souvenirs für Touristen angeboten. Manche Artikel werden von den Einheimischen nicht mit Geld bezahlt, sondern noch - wie  früher fast überall blich - gegen andere getauscht. An der einen Seite des Marktplatzes gibt es eine erhöhte Plattform auf einer Mauer, die von Touristen mit Fotoapparaten belagert wird. Anscheinend haben sich die Indios schon daran gewöhnt, denn keiner regt sich darüber auf. Etwas blöd kommen wir uns allerdings schon vor, als wir uns auch dort oben niederlassen. Andererseits hat man von hier aus wirklich einen hervorragenden Blick auf den Platz und kann mit dem Teleobjektiv ungestört Bilder machen, ohne dass die Indios es merken. Lohnende Fotomotive gibt es mehr als genug. Am malerischsten sind die hier ansässigen Frauen in ihren lokalen roten Trachten mit schwarzen flachen Hüten auf dem Kopf. Ich habe mich schon oft gefragt, was sich die Einheimischen über die Touristen denken, die fast alle mit Kameras behängt herumlaufen und wie wild Fotos machen. Ob sie uns alle für ein bisschen verrückt halten?

früher fast überall blich - gegen andere getauscht. An der einen Seite des Marktplatzes gibt es eine erhöhte Plattform auf einer Mauer, die von Touristen mit Fotoapparaten belagert wird. Anscheinend haben sich die Indios schon daran gewöhnt, denn keiner regt sich darüber auf. Etwas blöd kommen wir uns allerdings schon vor, als wir uns auch dort oben niederlassen. Andererseits hat man von hier aus wirklich einen hervorragenden Blick auf den Platz und kann mit dem Teleobjektiv ungestört Bilder machen, ohne dass die Indios es merken. Lohnende Fotomotive gibt es mehr als genug. Am malerischsten sind die hier ansässigen Frauen in ihren lokalen roten Trachten mit schwarzen flachen Hüten auf dem Kopf. Ich habe mich schon oft gefragt, was sich die Einheimischen über die Touristen denken, die fast alle mit Kameras behängt herumlaufen und wie wild Fotos machen. Ob sie uns alle für ein bisschen verrückt halten?

Unfall mit dem Bus

Ein paar Tage später fliegen wir nach Lima, unserem Ausgangspunkt, zurück. Dieser eindrucksvolle Flug über die verschneite Andenkette bildet einen schönen Abschluá unserer siebenwöchigen Rundreise.

Ursprünglich wollten wir noch in die Cordillera Blanca zum Bergsteigen. Doch jetzt ist die Jahreszeit schon zu weit fortgeschritten, und auch unsere Zeit reicht nicht mehr dazu aus. Trotzdem beschließen wir, wenigstens noch hinzufahren und uns die Gegend anzuschauen. Diesmal sitzen wir ganz vorne im Bus und haben so eine gute Aussicht. Am Anfang ist der Bus noch fast leer, doch das ändert sich schnell, und bald ist er so voll wie alle Busse hier im Land.

Auf der Panamericana Norte fahren wir zuerst am Meer entlang durch die Küstenwüste - hier ist alles grau und neblig. Später biegen wir ins Landesinnere ab und kommen ins Gebirge. Der Busfahrer fährt wie der Teufel, und ich finde es gar nicht mehr gut, dass wir ganz vorne sitzen, denn so bekommen wir die ganzen gewagten Überholmanöver hautnah mit. Zu Mittag machen wir Pause in einem kleinen Dorf. Inzwischen ist es ziemlich heiß geworden, und wir setzen uns unter ein Dach in den Schatten, wo wir von den Dorfkindern bestaunt werden.

Bei der Weiterfahrt döst jeder satt und zufrieden vor sich hin. Plötzlich ein Schrei - ich schaue auf und sehe, wie wir auf eine Felswand zusteuern. Im gleichen Moment reißt der Busfahrer das Lenkrad nach links, doch es ist schon zu spät - es kracht laut, dann stehen wir. Walter hat ein paar Schürfwunden an der Hand, sonst ist uns beiden nichts passiert. Doch aus dem hinteren Teil des Busses ertönt ein großes Schreien und Jammern. Die Leute, die rechts hinten saßen, haben zum Teil böse Schnittverletzungen durch die zersplitterten Scheiben. Walter zerrt seinen Rucksack mit der Apotheke aus dem Gepäckraum - er liegt natürlich ganz unten. Dann verbinden wir die Leute, die es am schlimmsten erwischt hat, mit dem bisschen Verbandszeug, das wir dabei haben. Wir sind natürlich die einzigen, die überhaupt so etwas besitzen. Ein Mann blutet stark aus drei Schnittverletzungen am Arm, so dass wir Druckverbände machen müssen. Ein kleines Mädchen hat einen Schnitt quer über die Backe - es wird wohl für sein ganzes weiteres Leben entstellt sein. Ein vorbeikommender Taxifahrer nimmt die Verletzten mit zum nächsten Arzt oder Krankenhaus. Wie weit das wohl ist? Irgendjemand sagt was von zwei Stunden. Wir versorgen nun noch die kleineren Wunden mit Pflastern und Wundsalbe.

Bei der Weiterfahrt döst jeder satt und zufrieden vor sich hin. Plötzlich ein Schrei - ich schaue auf und sehe, wie wir auf eine Felswand zusteuern. Im gleichen Moment reißt der Busfahrer das Lenkrad nach links, doch es ist schon zu spät - es kracht laut, dann stehen wir. Walter hat ein paar Schürfwunden an der Hand, sonst ist uns beiden nichts passiert. Doch aus dem hinteren Teil des Busses ertönt ein großes Schreien und Jammern. Die Leute, die rechts hinten saßen, haben zum Teil böse Schnittverletzungen durch die zersplitterten Scheiben. Walter zerrt seinen Rucksack mit der Apotheke aus dem Gepäckraum - er liegt natürlich ganz unten. Dann verbinden wir die Leute, die es am schlimmsten erwischt hat, mit dem bisschen Verbandszeug, das wir dabei haben. Wir sind natürlich die einzigen, die überhaupt so etwas besitzen. Ein Mann blutet stark aus drei Schnittverletzungen am Arm, so dass wir Druckverbände machen müssen. Ein kleines Mädchen hat einen Schnitt quer über die Backe - es wird wohl für sein ganzes weiteres Leben entstellt sein. Ein vorbeikommender Taxifahrer nimmt die Verletzten mit zum nächsten Arzt oder Krankenhaus. Wie weit das wohl ist? Irgendjemand sagt was von zwei Stunden. Wir versorgen nun noch die kleineren Wunden mit Pflastern und Wundsalbe.

Nach einer Weile kommt ein anderer Bus, in den wir und ein Teil der anderen Passagiere einsteigen, um weiterzufahren. Der verunglückte Bus ist vorerst nicht mehr zum Personentransport zu gebrauchen, zumal der hintere Teil völlig mit Glassplittern übersät ist. Ich danke unserem Schutzengel - diesmal haben wir wirklich verdammtes Glück gehabt.

Abstecher in die Cordillera Blanca

Zum Abschluss fahren wir vom Hauptort Huaraz mit dem Bus das Santa-Tal entlang nach Yungay. Dieser Ort wurde 1970 bei einem Erdbeben durch eine Stein- und Schlammlawine völlig zerstört, wobei 20 000 Menschen ums Leben kamen. Ein Stück weiter wurde ein neues Yungay aufgebaut, doch der Ort gefällt uns nicht besonders. Der einzige Überrest des alten Yungay ist eine Mauer der Kirche, sonst erinnern nur zahlreiche Kreuze daran, dass hier einmal Menschen gelebt haben. Etwas am Rand steht ein Hügel mit dem Friedhof, der nicht zerstört wurde. Die Stimmung ist bedrückend - schweigend laufen wir zwischen all den Kreuzen herum. Wir finden noch einen zerstörten Omnibus und zwei Palmen - das ist alles.

Zum Abschluss fahren wir vom Hauptort Huaraz mit dem Bus das Santa-Tal entlang nach Yungay. Dieser Ort wurde 1970 bei einem Erdbeben durch eine Stein- und Schlammlawine völlig zerstört, wobei 20 000 Menschen ums Leben kamen. Ein Stück weiter wurde ein neues Yungay aufgebaut, doch der Ort gefällt uns nicht besonders. Der einzige Überrest des alten Yungay ist eine Mauer der Kirche, sonst erinnern nur zahlreiche Kreuze daran, dass hier einmal Menschen gelebt haben. Etwas am Rand steht ein Hügel mit dem Friedhof, der nicht zerstört wurde. Die Stimmung ist bedrückend - schweigend laufen wir zwischen all den Kreuzen herum. Wir finden noch einen zerstörten Omnibus und zwei Palmen - das ist alles.

Direkt hinter Yungay liegt in Wolken gehüllt der Huascaran, der höchste Berg Perus, von dem die Lawine ausging. Wir steigen einen Hang hinauf, von dem wir gut den Weg der unheilbringenden Erd- und Schlammmassen verfolgen können. Hier grasen ein paar Schafe und Ziegen, weiter oben stehen auch ein paar Häuser, und es arbeiten Menschen auf einem Feld. Langsam weicht die beklemmende Stimmung, die uns da unten gefangengenommen hat. Wir kommen an einem Bach vorbei, an dem Kleider zum Trocknen ausgebreitet sind. Eine ganze Familie sitzt daneben. Plötzlich kommt ein Junge rufend hinter uns hergelaufen. Ich denke mir, er will sicherlich Bonbons oder Geld, doch da hält er uns schon ein Tellerchen mit weißlichen Früchten unter die Nase und fordert uns auf, nur zuzulangen. Das Zeug schmeckt etwas komisch, doch wir schlucken es tapfer hinunter. Wir haben heute einige alte Kleider eingepackt, die wir verschenken wollen: Da ist diese Gelegenheit gerade günstig. Ich schenke dem Jungen einen alten Pullover - er schaut zwar nicht mehr ganz neu aus, aber der Pullover des Jungen ist noch viel schäbiger. Und er freut sich sichtlich über das neuerworbene Stück.

Abschied und Resümee

Zurück in Lima packen wir unsere Rucksäcke, dann bringt uns ein Bus zum Flughafen. Zum letzten Mal fahren wir mit einem klapprigen südamerikanischen Bus, hören die typische Musik aus dem Kassettenrecorder und sehen die hässlichen Vororte von Lima. Im Flughafen dann der übliche Kram und mit einer Stunde Verspätung starten wir. Die Cordillera Blanca liegt in Wolken - es hätte sich nicht gelohnt, noch dazubleiben. Nach einer Zwischenlandung im kubanischen Havanna verlassen wir wieder den amerikanischen Kontinent, doch wir hoffen, dass wir nicht zum letzten Mal hier waren. Am Morgen machen wir noch eine Zwischenlandung im irischen Shannon - Europa hat uns wieder. Ich genieße die sauberen Waschräume und Klos, wo man nicht über irgendwelche Pfützen balancieren muss.

Neben all dem Schönen, das wir gesehen und erlebt haben, gab es sicherlich auch einiges Unangenehme und Augenblicke, wo wir alles verflucht haben. Doch letzten Endes hat alles, ob beeindruckend oder nervenaufreibend, dazu beigetragen, dass wir viele neue Erkenntnisse erworben und uns selber ein Stück weiterentwickelt haben.

Kritische Betrachtungen in der Mensa

Ich sehe einen Kommilitonen am Nebentisch,

lustlos stochert er in seinem Essen herum.

Anscheinend schmeckt es ihm nicht,

vielleicht hat er auch keinen Hunger

(wieso geht er dann in die Mensa?).

Schließlich steht er auf und trägt sein Tablett fort.

Es ist noch fast voll.

Ich denke zurück an Bolivien,

wo wir beim Bergsteigen waren

und wo uns das Essen ausgegangen ist.

Seitdem weiß ich, was es heißt, Hunger zu haben.

Seitdem weiß ich, wie gut es uns hier geht.

Ich sehe den Indiojungen, der uns um Brot bittet,

die kleinen Kinder mit dünnen Armen und Beinen

und dicken Bäuchen.

Und ich denke mir, alle Kommilitonen,

die ständig über das Mensaessen schimpfen,

sollten doch auch mal nach Südamerika fahren,

oder nach Indien oder Afrika.

Hinterher schimpfen sie nicht mehr.