Auf der Suche nach Extremen - Von New York bis San Francisco

Im Grand-Teton-Nationalpark

Wir sind nicht gerade begeistert, als wir den Ausrüstungsberg mustern, der vor uns ausgebreitet liegt: Zelt, Schlafsäcke, Verpflegung für ein paar Tage, das gesamte Kletterzeug und obendrein noch einige Kilo Fotoausrüstung. Das alles müssen wir irgendwie in den Rucksäcken verstauen und heute noch 1500 Höhenmeter hinaufschleppen. Morgen wollen wir den 4200 m hohen Grand Teton im gleichnamigen Nationalpark besteigen, der im US - Bundesstaat Wyoming liegt. Dieser Gipfel hat es uns angetan. Den schönsten Blick auf ihn hat man durch das Altarfenster der "Chapel of the Transfiguration", die ein Stück unterhalb im Tal liegt. Dort treffen Natur und Kultur in einer Einheit zusammen, die man selten noch einmal finden wird.

Ansonsten ist die Natur hier im Nationalpark noch weitgehend unberührt. Unser Weg zum Grand Teton führt vorbei an dichtem Unterholz und umgestürzten Bäumen, die so liegenbleiben, wie sie einmal gefallen sind. Weiter oben geht es durch Geröllfelder und Bäche, über die wir uns selbst einen Weg suchen müssen, da es keine Brücken gibt. Auch Schutzhütten, wie sie bei uns in den Alpen üblich sind, wird man in den USA kaum finden. Wer mehrtägige Wanderungen oder Bergtouren unternehmen will, muß alles selbst mit sich tragen. "Backpacking" nennt sich diese Form des Wildniswanderns, die hier vor allem bei jüngeren Menschen sehr beliebt ist. In bestimmten Abständen sind kleine Übernachtungsplätze eingerichtet, auf denen man ein ebenes Fleckchen fürs Zelt und höchstens noch ein Klohäuschen findet. Das ist aber auch schon alles - Gott sei Dank! Da es Ehrensache ist, seinen ganzen Abfall wieder mitzunehmen, sind diese Plätze meist recht sauber.

Es ist schon dämmrig, als wir unser Zelt endlich auf einer Moräne neben dem Gletscher aufstellen. Mittlerweile haben wir eine Höhe von etwa 3400 m erreicht, so daß wir froh um unsere warmen Schlafsäcke und Daunendecken sind. Wir, das sind Wolfgang, Walter und Isabell, drei Studenten und Bergsteiger aus München. In unserem Zelt, das eigentlich nur für zwei Leute konzipiert ist, wird es zwar zu dritt etwas eng, doch ist es in der Nacht dann um so wärmer.

Es ist schon dämmrig, als wir unser Zelt endlich auf einer Moräne neben dem Gletscher aufstellen. Mittlerweile haben wir eine Höhe von etwa 3400 m erreicht, so daß wir froh um unsere warmen Schlafsäcke und Daunendecken sind. Wir, das sind Wolfgang, Walter und Isabell, drei Studenten und Bergsteiger aus München. In unserem Zelt, das eigentlich nur für zwei Leute konzipiert ist, wird es zwar zu dritt etwas eng, doch ist es in der Nacht dann um so wärmer.

Am nächsten Morgen schaut das Wetter zunächst noch passabel aus, so daß wir Hoffnung haben, auf den Gipfel zu gelangen. Wir wollen die Exum-Route im IV. Schwierigkeitsgrad begehen, für die wir gutes Wetter brauchen. Eine Steilstufe überwinden wir in Tarzan-Manier an einem dicken Hanfseil, das hier zur Sicherung angebracht ist. Leider schaut das Wetter inzwischen schon gar nicht mehr nach einer Gipfelbesteigung aus. Über den ausgesetzten Paß treibt uns ein eisiger Wind dichte Nebelschwaden ins Gesicht. Steine und Felsen sind mit einer glasklaren Eisschicht überzogen, so daß wir mehr rutschen als gehen.

Im Nebel taucht plötzlich die halbtonnenförmige Blechbiwakschachtel am Lower Saddle auf, die auch in unserer Anstiegsbeschreibung erwähnt ist. Nichts wie hinein! Drinnen liegen noch vier weitere Bergsteiger in ihre Schlafsäcke eingemummt, die uns mit großem Hallo empfangen. Ansonsten ist es hier so gemütlich wie in einem Eiskeller. Auch die anderen verspüren bei diesem Wetter keine Lust, den Gipfel zu versuchen. Nur Dave, ein amerikanischer Extremkletterer, rafft sich plötzlich auf und will es alleine probieren. Doch nur zehn Minuten später ist er schon wieder da. Mit seinem vereisten Bart sieht er inzwischen aus wie ein Polarforscher. "Impossible!", meint er - man sieht überhaupt nichts und der Sturm bläst einen fast davon. Da wir bei diesen schlechten Verhältnissen und den vereisten Felsen auch morgen kaum Chancen haben, den Gipfel zu erreichen, steigen wir nach einem zweiten Frühstück wieder ab.

Dave und sein britischer Freund Tom sind schon eine Weile vor uns gestartet, doch wir holen sie bald wieder ein, denn Tom ist stark gehbehindert. Mühsam und sichtlich unter Schmerzen humpelt er an zwei Skistöcken ins Tal. Er erzählt, daß er vor einem Jahr einen Unfall hatte, bei dem er einen Fuß verlor und sich beide Knie stark verletzte. Vorher war er ein extremer Kletterer - damit ist es wohl endgültig für ihn vorbei. Daß er in diesem Zustand überhaupt so weit heraufgekommen ist, nötigt uns allen Respekt ab. Am meisten bewundern wir, daß er darüber seine gute Laune nicht verloren hat, sondern dauernd irgendwelche humorvollen Bemerkungen von sich gibt. Die Umkehr seines Freundes Dave heute vormittag kommentiert er zum Beispiel mit folgenden Worten: "If the Americans can't do it in shorts, they won't do it at all." (Was die Amerikaner nicht in Shorts machen können, machen sie überhaupt nicht). Beim Überqueren des Baches hat er mit größten Schwierigkeiten zu kämpfen, doch er schafft es. Dieser Mann muß eine gewaltige Willenskraft und eine große Liebe zum Gebirge haben, sonst würde er all diese Mühen nicht auf sich nehmen.

Im Yellowstone-Nationalpark

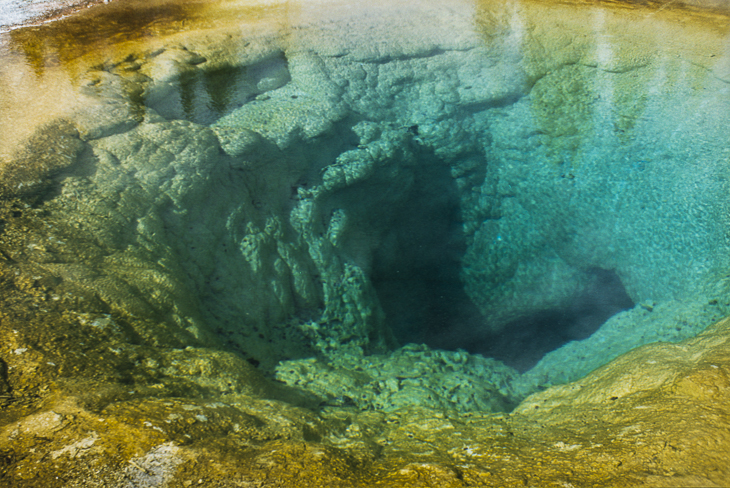

Unser Berg bleibt für den restlichen Tag in Wolken gehüllt, so daß wir weiterfahren zum nahegelegenen Yellowstone Nationalpark. Durch die vulkanische Aktivität, die hier unter der Erde herrscht, findet man eine Vielzahl von heißen Quellen, blubbernden Schlammlöchern und Geysiren in allen erdenklichen Formen und Farben. Für Naturfreunde, Fotografen und Filmer ist der Yellowstone Park deshalb ein wahres Paradies, für das man sich mehrere Tage Zeit lassen sollte. Allerdings könnte dann bei so vielen schönen Motiven das Filmmaterial knapp werden. Es empfiehlt sich, von zu Hause genügend Vorrat mitzunehmen, da die Filme in den Staaten um einiges teurer sind und man europäische Fabrikate nur sehr schwer oder gar nicht bekommt.

Unser Berg bleibt für den restlichen Tag in Wolken gehüllt, so daß wir weiterfahren zum nahegelegenen Yellowstone Nationalpark. Durch die vulkanische Aktivität, die hier unter der Erde herrscht, findet man eine Vielzahl von heißen Quellen, blubbernden Schlammlöchern und Geysiren in allen erdenklichen Formen und Farben. Für Naturfreunde, Fotografen und Filmer ist der Yellowstone Park deshalb ein wahres Paradies, für das man sich mehrere Tage Zeit lassen sollte. Allerdings könnte dann bei so vielen schönen Motiven das Filmmaterial knapp werden. Es empfiehlt sich, von zu Hause genügend Vorrat mitzunehmen, da die Filme in den Staaten um einiges teurer sind und man europäische Fabrikate nur sehr schwer oder gar nicht bekommt.

Das Yellowstone-Gebiet wurde bereits 1872 zum ersten Nationalpark der Welt erklärt, zu einer Zeit, als bei uns noch kaum jemand an die Erhaltung der Natur dachte. Man kann einiges gegen die Wolkenkratzer-Städte, gegen die Cola- und Plastikkultur der Amerikaner sagen. Aber was die Einrichtung und konsequente Bewahrung von Naturschutzgebieten betrifft, sind sie uns um Längen voraus. Die Nationalparks sind alle ähnlich konzipiert: Ein kleiner Teil ist mit Straßen, wenigen Hotels und Lehrpfaden erschlossen, der Rest ist und bleibt unberührte Natur. Seilbahnen oder ausufernde Hoteldörfer wie bei uns in so vielen Teilen der Alpen, gibt es nicht. überall wird auf Tafeln und Plakaten für umweltbewusstes Verhalten geworben. Am besten gefiel uns folgender Spruch: "Take nothing but pictures, leave nothing but footprints." (Nimm nichts mit außer Bildern, laß nichts zurück außer Fußspuren). Wir bleiben vier Tage hier, bevor wir weiterfahren. Insgesamt haben wir neun Wochen Zeit, die wir nützen wollen, um vor allem den Westteil der Vereinigten Staaten kennenzulernen.

Unterwegs in den USA

Unsere erste Station war New York. überraschenderweise hat uns diese Stadt recht gut gefallen, obwohl wir vorher nie gedacht hatten, daß uns diese Wolkenkratzer-Schluchten so beeindrucken könnten. Wahrscheinlich stören einzelne Wolkenkratzer in einer Stadt viel mehr, als wenn ein ganzer Stadtteil aus lauter Hochhäusern besteht und man gar nichts anderes mehr sieht. Von New York flogen wir anschließend nach Kansas City, einer Stadt inmitten der USA, die an sich touristisch völlig uninteressant ist. Dort arbeitete jedoch seit einem Jahr Walters Vater, der sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, uns seinen neuen VW-Campingbus für die Reise zur Verfügung zu stellen.

Im Autofahrerland Nr. 1 der Welt bietet sich als ideales Reisemittel ein PKW oder Wohnmobil geradezu an, da man viele Natursehenswürdigkeiten überhaupt nur auf diese Art und Weise erreichen kann. Zudem ist der Benzinpreis in den Staaten nur etwa halb so hoch wie hier. Der öffentliche Verkehr mit Bus oder Bahn ist vergleichsweise eher unterentwickelt, das Fliegen jedoch um einiges teurer (wenn auch immer noch viel billiger als bei uns) und weitgehend an Städte gebunden, so daß als weitere und natürlich billigste Alternative nur noch das Trampen übrigbleibt.

Das Mieten eines Wohnmobils ist problemlos, jedoch leider ziemlich teuer im Vergleich zu PKWs, bei denen man dafür auf Zelt oder Motels angewiesen ist. Bei genügend Zeit, entsprechenden Kenntnissen und etwas Risikobereitschaft dürfte das Kaufen und Verkaufen eines gebrauchten Campers eine brauchbare Alternative darstellen, da das Übernachtungsproblem gleich mitgelöst ist. Die vielen Campingplätze in den Nationalparks sind großzügig angelegt. Die meist ebenso schönen Forest Campgrounds sind weniger überlaufen, preisgünstiger oder sogar ganz kostenlos. Bei der Weite des Landes bietet sich auch das "wilde" Campen in unbewohnten Gebieten an - wenn, dann aber bitte umweltbewusst! Ein echter Camper kocht sich sein Essen selbst, wobei es mit der Versorgung kaum Schwierigkeiten gibt, da fast jede Ortschaft einen Supermarkt mit reichlicher Auswahl hat (empfehlenswert zum Beispiel die Safeway-Kette). Die USA sind also für Reisen auf eigene Faust hervorragend geeignet.

Nach einigen Tagen Aufenthalt in Kansas City sind wir in Richtung Westen aufgebrochen. Unser erstes Ziel war Colorado, wo wir mehrere Viertausender bestiegen haben. Inzwischen haben wir über die Mormonenstadt Salt Lake City den westlichsten Punkt unserer Reise erreicht, nämlich San Francisco. Viele halten San Fran (wie es im Jargon heißt) für die schönste Stadt der Vereinigten Staaten. Uns persönlich hat New York besser gefallen, aber das ist natürlich Geschmackssache. San Fran ist uns zu sehr auf Tourismus ausgerichtet, im Hafen steht ein Lokal neben dem anderen. Um so mehr Originelles findet man dafür im Vorort Sausalito auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge. Hier liegt eine ganze Hausbootkolonie vor Anker. Von halb verrotteten Kisten bis hin zu liebe- und phantasievoll gestalteten Behausungen ist alles vertreten.

Im Yosemite-Nationalpark

Etwa 300 km östlich von San Francisco liegt der Yosemite Nationalpark. Er ist, genauso wie der Yellowstone oder Grand Canyon Nationalpark, in der Hauptsaison Juli und August ziemlich überlaufen. Aber auch in der Nebensaison tritt hier an Wochenenden das gleiche Problem auf, da er im Ausflugsbereich der beiden Großstädte Los Angeles und San Francisco liegt.

Das Yosemite Valley ist Treffpunkt von Extremkletterern aus aller Welt. Manche verbringen den ganzen Sommer hier und machen kaum etwas anderes als Klettern. Wir gehören nicht zu den Extremen, und uns ist es auch zu einseitig, monatelang nur Bergsteigen, schließlich gibt es auch noch andere schöne Beschäftigungen. Trotzdem wollen wir hier auch einige Touren machen. Die bekanntesten Berge sind Half Dome und El Capitan, durch deren Steilwände extremste Kletterrouten führen. Beide Gipfel kann man aber auch auf Wanderwegen erreichen. Unterwegs zum Half Dome treffen wir eine ganze Menge anderer Leute. Ein Teil von ihnen ist schwer bepackt - sie sind unterwegs auf dem John-Muir-Trail, einem bekannten Weitwanderweg. Die anderen Wanderer haben winzige bis gar keine Rucksäcke und sind meist mit Shorts und Turnschuhen bekleidet. Die Shorts sind bei der Hitze gar nicht so schlecht, und auch wir haben welche dabei. Oder sollte ein richtiger Bergwanderer nur der sein, der Bundhose, rote Strümpfe und ein rotweiß-kariertes Hemd trägt?

Der Half Dome sieht wirklich wie eine Halbkuppel aus; der letzte Teil des Gipfelaufbaus besteht aus einem kompaktem, glatten Granitfels. Er ist zwar nicht allzu steil, aber eben sehr glatt. So haben die Amerikaner als Aufstiegshilfe eine "Cableladder" gebaut. Sie besteht aus zwei durch Stützen gespannten Drahtseilen, an denen man sich festhalten kann. Quer dazu sind in regelmäßigen Abständen Holzbalken befestigt, damit man nicht die ganze Strecke wieder hinunterrutscht. Einige andere Gipfelaspiranten haben die Sache wohl etwas zu schnell angepackt und hängen nun japsend und nach Luft ringend zwischen den Seilen. Die Aussicht von oben ist nicht gerade überwältigend, da die Luft sehr dunstig und rauchig ist. Wie wir später erfahren, werden hier kontrollierte Waldbrände gelegt. Ohne diese Brände Würde das Unterholz überhandnehmen und die größeren Bäume könnten sich nicht mehr entwickeln. Außerdem wäre dann ein natürlicher Waldbrand, der in dieser trockenen Hitze immer leicht entstehen kann, kaum mehr unter Kontrolle zu halten.

Als nächstes wollen wir den El Capitan besteigen. Wir haben zwischen einem langen Wanderweg und Kletterei an senkrechten bis überhängenden Felsen nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Wir entscheiden uns für eine leichte Kletterroute, die im Führer mit dem Schwierigkeitsgrad II-III angegeben und als "Gully", d. h. Rinne, bezeichnet ist. Mit unserer Kletterausrüstung bepackt, starten wir bereits in aller Frühe. Die Tour fängt gut an: Schwärme von kleinen Mücken empfangen uns und begleiten uns auf unserem Weg, d.h. einen Weg gibt es hier eigentlich gar nicht, und wir schauen, daß wir querfeldein möglichst gut vorankommen. Die Mücken lassen zwar allmählich von uns ab, dafür kommen wir jetzt zu dem Bachbett, durch das unsere Aufstiegsroute verläuft und das um diese Jahreszeit ausgetrocknet ist. Zuerst geht es noch ganz gut, wenn auch mühsam. Die Blöcke sind groß und fest, so daß wir daran Halt finden können. Doch je weiter wir hinaufkommen, desto steiler, brüchiger und unangenehmer wird die Sache. Fluchend kämpfen wir uns nach oben - mit Klettern hat das Ganze nur noch wenig zu tun. Als kleine Zwischeneinlage gibt es umgestürzte Baumstämme oder kratzige Büsche, die uns den Weiterweg versperren. Zum Teil sind die Steine feucht und mit glitschigem Moos bewachsen, auf dem man ähnlich gut klettern kann wie auf Schmierseife. Weiter oben kommen sogar ein paar Stellen, an denen man unsere Fortbewegungsart mit "Kiefern" bezeichnen kann, doch dann robben wir wieder über Baumstämme und kämpfen uns durch Gebüsch und feuchtes Gras. Als einziges Stück unserer Kletterausrüstung brauchen wir eine sechs Meter lange Reepschnur, den Rest tragen wir spazieren. In unserer Kletterroute wachsen auch schöne gelbe Blumen, doch wir haben gar nicht mehr den rechten Blick dafür. Wir wollen nur rauf, raus aus diesem verdammten Gully! Als wir endlich das Bachbett hinter uns haben, geht es noch eine Weile durch Urwald, bis wir endlich wieder auf einen vernünftigen Weg stoßen. Auf der ganzen Route haben wir keinen Hinweis auf irgendwelche Vorgänger gefunden - ein Zeichen dafür, daß man schon ziemlich verrückt sein muß, wenn man diesen Gully begeht.

Als nächstes wollen wir den El Capitan besteigen. Wir haben zwischen einem langen Wanderweg und Kletterei an senkrechten bis überhängenden Felsen nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Wir entscheiden uns für eine leichte Kletterroute, die im Führer mit dem Schwierigkeitsgrad II-III angegeben und als "Gully", d. h. Rinne, bezeichnet ist. Mit unserer Kletterausrüstung bepackt, starten wir bereits in aller Frühe. Die Tour fängt gut an: Schwärme von kleinen Mücken empfangen uns und begleiten uns auf unserem Weg, d.h. einen Weg gibt es hier eigentlich gar nicht, und wir schauen, daß wir querfeldein möglichst gut vorankommen. Die Mücken lassen zwar allmählich von uns ab, dafür kommen wir jetzt zu dem Bachbett, durch das unsere Aufstiegsroute verläuft und das um diese Jahreszeit ausgetrocknet ist. Zuerst geht es noch ganz gut, wenn auch mühsam. Die Blöcke sind groß und fest, so daß wir daran Halt finden können. Doch je weiter wir hinaufkommen, desto steiler, brüchiger und unangenehmer wird die Sache. Fluchend kämpfen wir uns nach oben - mit Klettern hat das Ganze nur noch wenig zu tun. Als kleine Zwischeneinlage gibt es umgestürzte Baumstämme oder kratzige Büsche, die uns den Weiterweg versperren. Zum Teil sind die Steine feucht und mit glitschigem Moos bewachsen, auf dem man ähnlich gut klettern kann wie auf Schmierseife. Weiter oben kommen sogar ein paar Stellen, an denen man unsere Fortbewegungsart mit "Kiefern" bezeichnen kann, doch dann robben wir wieder über Baumstämme und kämpfen uns durch Gebüsch und feuchtes Gras. Als einziges Stück unserer Kletterausrüstung brauchen wir eine sechs Meter lange Reepschnur, den Rest tragen wir spazieren. In unserer Kletterroute wachsen auch schöne gelbe Blumen, doch wir haben gar nicht mehr den rechten Blick dafür. Wir wollen nur rauf, raus aus diesem verdammten Gully! Als wir endlich das Bachbett hinter uns haben, geht es noch eine Weile durch Urwald, bis wir endlich wieder auf einen vernünftigen Weg stoßen. Auf der ganzen Route haben wir keinen Hinweis auf irgendwelche Vorgänger gefunden - ein Zeichen dafür, daß man schon ziemlich verrückt sein muß, wenn man diesen Gully begeht.

Auf dem Gipfel treffen wir einen Ranger, der hier für eine Weile in seinem Zelt haust. Die Ranger sind im Nationalpark angestellt und haben die Aufgabe, alles zu überwachen, aber auch die Touristen zu informieren. Dieser Ranger hier soll aufpassen, daß niemand mit einem Fallschirm vom El Capitan hinunterspringt. Ein äußerst interessanter Job! Aber vielleicht ist er ganz froh, einmal ein paar Tage seine Ruhe zu haben.

Da uns einmal Gully genügt, benutzen wir zum Abstieg den Wanderweg. Er ist zwar elf Kilometer lang und führt weit außen herum, aber das ist immer noch besser, als ein zweites Mal mit Büschen und Geröll zu kämpfen. Wir beschließen, in Zukunft alle Touren dieser Art mit Busch-, Bach- und Grasklettern als "Gully-Touren" einzustufen.

Besteigung des Mount Whitney (4418 m)

Wir verlassen den Yosemite Park und steuern den Mount Whitney an, der mit 4418 Metern der höchste Berg der USA ist (außerhalb von Alaska, dort gibt's sogar einen Sechstausender). Statt des bequemen, aber wiederum sehr langen Wanderweges entscheiden wir uns für den eleganten Ostgrat als Aufstiegsroute, dessen Schwierigkeiten etwa mit III - IV angegeben sind. Bei allen Touren in Nationalparks, bei denen man unterwegs übernachten will, braucht man einen Erlaubnisschein (Permit) der Nationalparkverwaltung, der allerdings kostenlos ist. Dies hat zwei Gründe: Erstens will man verhindern, daß sich zu viele Leute gleichzeitig in einem Gebiet aufhalten (die Zahl der Permits ist also begrenzt). Zweitens muß man sich nach der Tour wieder abmelden, so daß leicht festgestellt werden kann, ob ein Bergsteiger verlorengegangen ist.

Wir besorgen uns also das Permit für den Mt. Whitney und machen uns wieder mal mit Riesenrucksäcken auf den Weg. Deutlich sehen wir, daß es mittlerweile Herbst geworden ist. Die Wälder leuchten in allen Farben, und im Bach schwimmen goldgelbe Blätter. Weiter oben finden wir einen fast idealen Zeltplatz auf völlig ebenem Sandboden. Nur zur nächsten Wasserstelle müssen wir zehn Minuten laufen. Von hier aus können wir auch den Gipfelaufbau des Mt. Whitney mit unserer geplanten Aufstiegsroute sehen. Obwohl wir schon Oktober haben und über 3500 Meter hoch sind, ist es recht warm. So sitzen wir noch lange vor unserem Zelt und beobachten die Sterne, die über dem Mt. Whitney ihre Bahnen ziehen.

Außer uns sind noch zwei Schweizer unterwegs, die uns in aller Herrgottsfrühe mit einem fröhlichen Jodler wecken. Über Geröll und Blockwerk erreichen wir den Fuß des Berges. Als in etwa 4000 Meter Höhe die klettertechnischen Schwierigkeiten beginnen, seilen wir uns an. Das Gestein ist größtenteils recht fest, dazwischen liegen aber hin und wieder lose Blöcke herum, und man muß aufpassen, daß man seinem Hintermann nicht einen davon auf den Kopf wirft. Die Kletterei ist schwieriger, als wir vorher angenommen hatten, es sind ausgewachsene Viererstellen dabei. In dieser Höhe kommt man ganz schön ins Schnaufen! Leider liegt die ostseitige Route bald im Schatten, so daß es an den Standplätzen ziemlich kalt wird. Frierend stehen wir da und warten, daß es endlich weitergeht. Auf dem Gipfel kommen wir endlich wieder in die Sonne, doch die Freude über die wärmenden Sonnenstrahlen währt nicht lang, denn gleichzeitig empfängt uns ein eisiger Wind. Zum Glück gibt es auf dem Gipfel eine kleine Notunterkunftshütte, so daß wir uns wenigstens windgeschützt ausruhen und etwas essen können.

Absteigen wollen wir über die sogenannte Mountaineers-Route. Sie soll zwar stellenweise vereist sein, aber es ist der kürzeste Weg hinunter und wir müssen uns beeilen, da wir schon recht spät dran sind. Anfangs geht es gut, doch dann müssen wir ein völlig hartgeforenes Schneefeld queren. Als einziges Eisgerät haben wir einen kurzen Pickel für uns drei dabei. Damit hacken wir einige Tritte und Griffe heraus, und dann geht der Eiertanz los. Wir sind jedenfalls heilfroh, als wir alle diese Stelle geschafft haben. Der weitere Abstieg führt durch eine Rinne, die stark steinschlaggefährdet und ebenfalls ziemlich vereist ist. Während Wolfgang und ich zum Teil abseilen, steigt Walter mit unserem einzigen Pickel vorsichtig hinterher. Obwohl wir sehr aufpassen, lösen wir immer wieder Stein- und Eissalven aus. Inzwischen ist die Sonne untergegangen, und allmählich wird es auch dämmrig. Gerade noch rechtzeitig kommen wir aus diesem Kanonenrohr heraus und rennen im Dauerlauf ein Geröllfeld hinunter. Als wir unser Zelt erreichen, ist es bereits stockfinster. Wir sind todmüde, aber auch glücklich, daß uns diese anspruchsvolle Tour gelungen ist.

Death Valley und Las Vegas

Wir lieben die Kontraste: So stehen wir zwei Tage nach dem höchsten Gipfel am tiefsten Punkt der USA. Er liegt im Death Valley, heißt Badwater und ist 85 Meter tiefer als der Meeresspiegel. Das Death Valley ist jedem Karl-May-Leser als Tal des Todes wohlbekannt. So tot ist es hier gar nicht: Man kann allerhand Wüstenpflanzen und -tiere sehen, wenn man nur genau hinschaut. Wir finden Gewächse in allen möglichen Formen und Farben - von kümmerlichen kleinen Zweigen bis hin zu großen grünen Büschen. Eine hellbraune Eidechse, in der Farbe vollkommen der Umgebung angepaßt, huscht eilig vor unseren Füßen hin und her. Es ist fast ein Wunder, wie Pflanzen und Tiere Unter diesen harten Lebensbedingungen existieren Können, und man freut sich doppelt über jedes Lebewesen, das man entdeckt. Nach der kalten Kletterei am Mt. Whitney genießen wir die Wärme, die jetzt im Oktober durchaus erträglich ist. Als wir durch die Sanddünen laufen, werden Erinnerungen an unsere letztjährige Saharareise wach und erwecken den Wüstenbazillus in uns zu neuem Leben.

Vom Death Valley mit seiner Kargheit und Ruhe machen wir einen großen Sprung in den lärmenden Trubel von Las Vegas. Wir kommen in der Nacht an und sehen schon von weitem das funkelnde Lichtermeer dieser Stadt mitten in der Wüste. Den Betrieb hier muß man einfach mal gesehen haben! Jeder, der gerne Menschen beobachtet, kann hier stundenlange Studien treiben. Da sitzen in den Spielhöllen "ältere, seriös aussehende Damen mit todernsten Gesichtern vor den Slotÿ-Machines und werfen ganz langsam einen Dollar nach dem anderen hinein. Gelegentlich spucken die Maschinen auch etwas aus; dann gibt es einen ohrenbetäubenden Lärm, denn die Münzen fallen laut scheppernd in große Blechschalen. Bei größeren Gewinnen läutet gleichzeitig eine schrille Glocke. Dazu kreischen noch die Animiermädchen, so daß man sich bald vorkommt wie in einem Irrenhaus. Aber wie gesagt, alles wird mit dem größten Ernst betrieben, und die einzigen, die sich richtig amüsieren, sind wahrscheinlich wir. Die Hauptstraßen sind vor lauter Leuchtreklame taghell, so daß wir ohne Blitz und Stativ fotografieren können. Da Las Vegas seine Einnahmen zum größten Teil aus den Shows und Glücksspielen bezieht, gibt es als Lockmittel für die Touristen preisgünstige Ubernachtungsmöglichkeiten und gutes, billiges Essen. Vom reichgedeckten Büffet in einem Spielerhotel können wir für 2,50 Dollar soviel essen, wie wir in unseren Magen hineinbekommen, eine schöne Abwechslung zur Camperküche.

Im Brice Canyon

Einer der landschaftlichen Höhepunkte unserer Reise ist der Bryce Canyon. Der Name Canyon ist allerdings etwas irreführend, denn der Hauptteil des Parks besteht aus einem großen Halbrund, ähnlich einem riesigen Amphitheater, in dem jede Menge Türme, Spitzen und Nadeln aus rötlichem Gestein stehen. Diese bizarre Landschaft ist in Jahrtausenden durch die Einwirkungen von Sonne, Wind und Wasser entstanden. Man kommt sich hier vor wie im Märchenland: Mit etwas Phantasie werden aus den größeren Türmen auf einmal Städte oder Schlösser, aus den kleineren Menschengruppen, und mancher bizarr geformte Felsen wirkt wie ein buckliger Zwerg oder Gnom.

Einer der landschaftlichen Höhepunkte unserer Reise ist der Bryce Canyon. Der Name Canyon ist allerdings etwas irreführend, denn der Hauptteil des Parks besteht aus einem großen Halbrund, ähnlich einem riesigen Amphitheater, in dem jede Menge Türme, Spitzen und Nadeln aus rötlichem Gestein stehen. Diese bizarre Landschaft ist in Jahrtausenden durch die Einwirkungen von Sonne, Wind und Wasser entstanden. Man kommt sich hier vor wie im Märchenland: Mit etwas Phantasie werden aus den größeren Türmen auf einmal Städte oder Schlösser, aus den kleineren Menschengruppen, und mancher bizarr geformte Felsen wirkt wie ein buckliger Zwerg oder Gnom.

In dieses Amphitheater führen von verschiedenen Seiten Wanderwege hinunter, die man auch untereinander verbinden kann. Es lohnt sich auf alle Fälle, zumindest einen halben Tag zwischen all diesen Türmen herumzulaufen. Wir können uns kaum sattsehen und feiern wahre Fotoorgien - zum Leidwesen von Wolfgang, der nicht fotografiert. Hier zeigt sich wieder einmal die Problematik einer so langen Reise zu dritt. Auch wenn man sich gut kennt und versteht, ergibt sich doch soundso oft die Konstellation zwei gegen einen, wobei die Personen durchaus auch wechseln können. Dies ist eigentlich kein Wunder, wenn man Tag für Tag auf engstem Raum unter zum Teil extremen Bedingungen zusammenlebt. Auf die Dauer kann das sehr belastend für die Reise und selbst für die Freundschaft werden. Unserer Meinung nach bekommt man das Problem noch am besten in den Griff, wenn jeder, der sich benachteiligt fühlt, dies möglichst bald sagt. Dann sollte man gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, was sich jedoch sehr viel leichter sagt, als es in der Praxis durchzuführen ist. Deshalb können wir von einer Dreiergruppe bei so langen Reisen nur abraten. Ausnahmen mag es natürlich geben. Aber gerade Outdoorfans sind doch meist Individualisten, und wenn drei von dieser Sorte zusammenkommen, wird es schon schwierig. Zur Zeit arbeiten wir drei gerade an einer gemeinsamen Ton-Dia-Schau über unsere Reise. Wie man sieht, hat unsere Freundschaft den Urlaub doch gut überstanden.

Am Lake Powell

Nach all den Bergtouren brauchen wir zur Abwechslung mal etwas anderes. Das finden wir am Lake Powell, einem in seiner Art sicher einmaligen See, der noch nicht einmal 20 Jahre alt ist. 1963 wurde hier der Glen Canyon Damm gebaut, der den Colorado River aufstaute, und so entstand der Lake Powell. Da er früher als Fluß am Grund eines Canyons dahinfloss, besitzt er heute sehr viele Nebenarme, in die senkrechte Felswände hineinstürzen. Die interessantesten Teile des Sees kann man allerdings vom Ufer aus nicht einsehen, und so empfiehlt es sich, ein Motorboot zu mieten. Dieser Spaß ist zwar recht teuer, aber ab 3 bis 4 Personen lohnt es sich auf jeden Fall, denn die halb- oder ganztägige Fahrt auf den Ausflugsbooten, in denen man gruppenweise über den See gekarrt wird, ist auch nicht billiger. So entschließen wir uns, insgesamt etwa 200 Mark hinzublättern - dafür können wir dann hinfahren, wo es uns gefällt. Man braucht nicht einmal einen Führerschein fürs Boot, undenkbar für deutsche Verhältnisse, aber typisch für den "american way of life" im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Spaß macht es ja schon, mal Kapitän zu spielen, und mit so einem Ding übers Wasser zu brausen. Unser Boot hat 85 PS, mehr als der treue VW-Bus mit seinen 68. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei etwa 45 km/h, das ist auf dem Wasser schon ganz schön flott. Unser Hauptziel ist die Rainbow Bridge, die größte natürliche Brücke der Erde. Man kann sie nur vom Wasser aus oder nach einem stundenlangen Fußmarsch erreichen. Schon vom Boot aus sieht man die über 80 Meter hohe Brücke. Zu Fuß ist es dann nur noch ein kurzes Stück, bis man direkt davorsteht. Sie erinnert wirklich an einen steingewordenen Regenbogen. Für die Indianer war sie ein heiliger Ort, und sie sagten, wer darunter steht, vergisst all seine Sorgen.

Am Nachmittag wollen wir noch einige Seitenarme des Lake Powell erkunden. Mit vielen Kurven winden sie sich dahin, und nach jeder Ecke hat man neue Ausblicke. Die Canyons werden immer schmaler und die Felswände treten enger zusammen, so daß man zum Schluß kaum noch den Himmel sieht. Wir kommen uns trotz Seekarte wie moderne Pfadfinder oder Entdecker vor, denn man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet. Bevor wir dann steckenbleiben, müssen wir das Boot vorsichtig umdrehen, bis das Wasser beim Hinausfahren allmählich wieder breiter wird. Nicht alle Canyons sind befahrbar; manche sind zu seicht und allerhand Gestrüpp wächst darin, so daß wir uns lieber gar nicht erst hineinwagen. Aber es bleiben noch genügend Ziele übrig zum Teil mit so verlockenden Namen wie Secret oder Forbidden Canyon. Wenn auf dem See durch Wind oder andere Schiffe stärkere Wellen entstehen, hüpft unser Boot wie ein störrischer Esel auf und ab und wir verspüren deutlich unser Hinterteil. Zum Schluß fahren wir noch über einen ehemaligen Paß - heute ein schmaler Durchschlupf zwischen zwei Felswänden - und dann müssen wir leider wieder zum Hafen zurück. Diese acht Stunden in der beeindruckenden Canyonlandschaft des Lake Powell waren zweifellos ein Höhepunkt unserer Reise.

Wanderung in den Grand Canyon

Die Straße, die zum Grand Canyon führt, liegt im Gebiet des Navajo-Indianerreservats. Man hat hier die Indianer wirklich in die kärglichsten Gegenden abgedrängt, in denen Ackerbau und Viehzucht kaum möglich sind. So versuchen die Navajos, durch den Tourismus ein wenig hinzu zu verdienen. Überall an der Straße stehen ihre Stände, an denen sie hauptsächlich Schmuck verkaufen.

Im Grand Canyon hat man die Möglichkeit, einmal eine "umgekehrte" Bergtour zu machen: Erst hinunter, dann wieder  hinauf. Hinunter geht es ja ganz leicht und schnell, und das verleitet leider immer wieder auch völlig untrainierte Leute dazu, mal da runterzuschauen. Beim folgenden Aufstieg sieht man sie dann mit hochrotem Gesicht und nach Luft ringend am Wegesrand sitzen. Immerhin beträgt der Höhenunterschied 1500 Meter. Gut Trainierte können die Tour notfalls auch an einem Tag machen, doch das artet schon etwas in Streß und Hektik aus, und man hat keine Zeit, diese gewaltige Landschaft in Ruhe auf sich einwirken zu lassen. Besser ist es, sich zwei Tage Zeit zu nehmen und unten im Canyon zu übernachten. In der Hochsaison ist es allerdings sehr schwierig bis unmöglich, ein Permit für den kleinen Campingplatz dort unten zu bekommen. Um den Naturhaushalt nicht zu sehr zu stören (das Hauptproblem ist die Abwasserbeseitigung), will man nicht allzuviele Menschen unten übernachten lassen. Andererseits sind Juli und August vom Klima her sowieso ungünstig, da zu dieser Zeit im Canyon oft mörderische Temperaturen herrschen. Wir sind im Oktober hier, und an den Canyonrändern liegt schon etwas Schnee. Doch man erklärt uns, daß es unten noch sehr warm wäre und wir sicher kein Zelt bräuchten, was sich dann tatsächlich auch als richtig herausstellte.

hinauf. Hinunter geht es ja ganz leicht und schnell, und das verleitet leider immer wieder auch völlig untrainierte Leute dazu, mal da runterzuschauen. Beim folgenden Aufstieg sieht man sie dann mit hochrotem Gesicht und nach Luft ringend am Wegesrand sitzen. Immerhin beträgt der Höhenunterschied 1500 Meter. Gut Trainierte können die Tour notfalls auch an einem Tag machen, doch das artet schon etwas in Streß und Hektik aus, und man hat keine Zeit, diese gewaltige Landschaft in Ruhe auf sich einwirken zu lassen. Besser ist es, sich zwei Tage Zeit zu nehmen und unten im Canyon zu übernachten. In der Hochsaison ist es allerdings sehr schwierig bis unmöglich, ein Permit für den kleinen Campingplatz dort unten zu bekommen. Um den Naturhaushalt nicht zu sehr zu stören (das Hauptproblem ist die Abwasserbeseitigung), will man nicht allzuviele Menschen unten übernachten lassen. Andererseits sind Juli und August vom Klima her sowieso ungünstig, da zu dieser Zeit im Canyon oft mörderische Temperaturen herrschen. Wir sind im Oktober hier, und an den Canyonrändern liegt schon etwas Schnee. Doch man erklärt uns, daß es unten noch sehr warm wäre und wir sicher kein Zelt bräuchten, was sich dann tatsächlich auch als richtig herausstellte.

Von der Canyon-Südseite führen zwei Wege hinunter: South Kaibab Trail und Bright Angel Trail. Letzterer ist länger, hat aber den Vorteil, daß es unterwegs eine Campingmöglichkeit und Wasser gibt. Da ein Teil dieses Weges jedoch vor ein paar Wochen durch einen Erdrutsch zerstört wurde, haben wir keine große Auswahlmöglichkeit. Ansonsten wäre es sicher am interessantesten, beide Wege zu einer Rundtour zu verbinden. Am Beginn des Weges sind jede Menge Warntafeln aufgestellt, durch die untrainierte und schlecht ausgerüstete Wanderer abgeschreckt werden sollen. Pro Person sollte man eine Gallone Wasser mitnehmen (das sind knapp 4 Liter). Wer einmal in der Wüste war, der weiß, welche Mengen an Flüssigkeit man bei körperlicher Anstrengung in trockener Hitze braucht, und der Grand Canyon ist eine Wüste mit spärlichem Pflanzenbewuchs und wenig Wasser.

Auf dem Weg nach unten treffen wir drei Deutsche, die mit Straßenschuhen, recht kleinen Umhängetaschen und noch kleineren Wasserflaschen ausgerüstet sind. Auf die Frage, ob sie überhaupt ein Permit hätten, sind sie ziemlich beleidigt. Sicher, für den Grand Canyon braucht man keine Hochtourenbergstiefel, wie wir sie anhaben. Aber ob Straßenschuhe mit glatter Ledersohle so ganz das Richtige sind? Vor uns wird eine Gruppe von unbeladenen Maultieren nach unten getrieben, die herrlich duftende Wegmarkierungen hinterlassen. Man läßt uns aber einfach nicht überholen, angeblich würde das die Tiere zu sehr aufregen. Schließlich wird es uns zu dumm, und wir kürzen ein Stück ab, um sie endlich hinter uns zu haben. Später beobachten wir die Tiere, wie sie auf dem schmalen Weg einen Steilhang herunterkommen. Anscheinend haben sie jetzt Angst, denn es geht nur ganz langsam voran. Plötzlich rutscht ein Tier aus und fällt hin. Ein anderes wird davon so erschreckt, daß es zur Seite springt und sich überschlagend den Hang hinunterrutscht. Mir bleibt fast das Herz stehen, doch nach dem Sturz erhebt sich das Tier wieder mühsam und läuft zitternd und leicht blutend zu den anderen zurück. Wir hatten gedacht, das Tier hätte sich alle Knochen gebrochen.

Weiter unten sehen wir endl ich den Canyongrund mit dem Colorado River. Man glaubt gar nicht, daß dieser Fluß die Kraft besitzt, sich so tief in die Landschaft hineinzufressen. Gegen Abend erreichen wir den kleinen Campingplatz. Er ist schon ziemlich voll, doch schließlich finden wir noch ein Fleckchen für unsere Schlafsäcke. Die Nacht ist klar und warm, und wir genießen es, direkt unter dem funkelnden Sternenhimmel einzuschlafen. Am nächsten Tag lassen wir uns Zeit, und so treffen wir beim Aufstieg schon bald die ersten Wanderer, die hinunterlaufen und das Ganze in einem Tag machen. Wir haben das Gefühl, daß hier mehr Ausländer als Amerikaner unterwegs sind. Zu Mittag wird es auch jetzt im Oktober noch ziemlich heiß. Hier hat im Sommer sicher schon manchen der Hitzschlag getroffen. Unterwegs treffen wir einen älteren Texaner, ein richtiges Original, der uns frischgekochten Kaffee anbietet. Daraufhin bricht uns erst recht der Schweiß aus.

ich den Canyongrund mit dem Colorado River. Man glaubt gar nicht, daß dieser Fluß die Kraft besitzt, sich so tief in die Landschaft hineinzufressen. Gegen Abend erreichen wir den kleinen Campingplatz. Er ist schon ziemlich voll, doch schließlich finden wir noch ein Fleckchen für unsere Schlafsäcke. Die Nacht ist klar und warm, und wir genießen es, direkt unter dem funkelnden Sternenhimmel einzuschlafen. Am nächsten Tag lassen wir uns Zeit, und so treffen wir beim Aufstieg schon bald die ersten Wanderer, die hinunterlaufen und das Ganze in einem Tag machen. Wir haben das Gefühl, daß hier mehr Ausländer als Amerikaner unterwegs sind. Zu Mittag wird es auch jetzt im Oktober noch ziemlich heiß. Hier hat im Sommer sicher schon manchen der Hitzschlag getroffen. Unterwegs treffen wir einen älteren Texaner, ein richtiges Original, der uns frischgekochten Kaffee anbietet. Daraufhin bricht uns erst recht der Schweiß aus.

Da wir keine Geologen sind, können wir leider nicht viel über den Aufbau des Canyons erzählen. Wir können nur sagen, daß es sehr schön und eindrucksvoll ist, all diese Schichten der verschiedenen Erdzeitalter zu Fuß zu durchwandern. Gleichzeitig kommt man auch durch verschiedene Klimazonen, so daß einem der Weg sicher nicht langweilig wird, denn es gibt immer wieder Neues zu sehen. Wer den Canyon auch aus der Luft kennenlernen will, kann sich den teuren Spaß leisten, mit einem Hubschrauber oder Sportflugzeug darüber zu fliegen. Bei den Helikoptern gibt es mehrere preislich gestaffelte Routen (30 Minuten kosten etwa 50 Dollar). Sportflugzeuge fliegen fürs gleiche Geld länger.

Wie aus all dem Geschriebenen hervorgeht, eignen sich die Vereinigten Staaten nicht nur zum ausgedehnten Sightseeing, sondern auch für einen kompletten Bergurlaub. Aus unserer Sicht hat es wohl der am schönsten, der beides kombinieren kann. Man braucht dazu nur genügend Zeit oder sollte sich von vornherein in seiner Planung beschränken. Als Kriterium hierfür hat sich bei allen unseren bisherigen Autoreisen ein Kilometerschnitt von etwa 200 km/Tag bestens bewährt - darüber hinaus artet unserer Meinung nach ein Urlaub zu leicht in reine Fahrerei aus. Und nichts ist schlimmer, als durch dieses wunderschöne weite Land hindurch zu hetzen: "Take time!"

Reiseinformationen für die USA

Literaturempfehlungen:

USA, Canada - Ein Führer für Individualreisende, H. Grundmann, Selbstverlag

Das beste Handbuch für Traveller mit eigenem oder geliehenem Fahrzeug. Ausführliche Tips für die Reisevorbereitung und für unterwegs, sowie Routenvorschläge.

Canada, USA, Mexico - Selbst entdecken (Originaltitel: A moneywise Guide to Northamerica), Crew-v.Haag-Wooton, Regenbogen Verlag, Zürich

Der umfangreiche Führer ist eher für den Rucksackreisenden geschrieben (Infos über Billighotels, Restaurants, Sightseeing und Transport, sowie ein Führer durch die amerikanische Musikszene).

Wildwest-USA, Abenteuer Almanach, R. Kiemle, Umschau Verlag

Tips zum Bergsteigen, Kanufahren, Wandern und Reiten.

USA - Der Südwesten. Indianerkulturen und Naturwunder zwischen Colorado und Rio Grande. W. Rockstroh, Du Mont Verlag

Die beschriebene Gegend ist wohl die am interessanteste in den USA. Der Führer mit seinen vielen Bildern und Zeichnungen ist eine lohnende Zusatzanschaffung.

Gebrauchsanweisung für Amerika, P. Watzlawick, Piper Verlag

Respektlos, ironisch, aber treffend und sehr witzig: empfehlenswerte Lektüre.

Weitere, englischsprachige Literatur bekommt man in den USA viel billiger als hier. Empfehlenswert zum Beispiel der National Park Guide von Rand McNally oder America on 8 Dollar to 16 Dollar a night - a Guide to Dining and Lodging in all 50 States and Canada.

Karten:

Das gleiche gilt  für Landkarten. Zum Planen der Reise ist eine Übersichtskarte am besten (Kümmerly & Frey 1:4 Mill. oder Bartholomews World Travel Map USA, 1:5 Mill.). Detailkarten besorgt man sich am besten drüben, an Tankstellen. Empfehlenswert auch der große Rand McNally Roadatlas, nach Bundesstaaten gegliedert, mit südlichem Kanada und Mexiko, sowie vielen Sonderkarten.

für Landkarten. Zum Planen der Reise ist eine Übersichtskarte am besten (Kümmerly & Frey 1:4 Mill. oder Bartholomews World Travel Map USA, 1:5 Mill.). Detailkarten besorgt man sich am besten drüben, an Tankstellen. Empfehlenswert auch der große Rand McNally Roadatlas, nach Bundesstaaten gegliedert, mit südlichem Kanada und Mexiko, sowie vielen Sonderkarten.

Heißer Tip: Im Hauptquartier der Exxongesellschaft in der Ave. of the Americas 1251, Manhatten, gibt es hervorragende Straßen- und Übersichtskarten, und zwar kostenlos!

Preise/Kosten: Nun noch ein paar Hinweise zur Kostenkalkulation Wir haben 1980 beim Dollarstand von etwa DM 1,80 für 9 Wochen etwa 2400 Mark pro Person gebraucht - billiger gings wohl kaum noch. Heute muß man bei gestiegenem Wechselkurs und durch die Inflation mit viel mehr rechnen. Zusätzlich kommen im Gegensatz zu uns normalerweise ja noch Mietkosten oder Verluste beim Wiederverkauf eines Fahrzeuges hinzu. Bei Selbstverpflegung kamen unsere Essenskosten pro Person und Tag auf rund 6 Mark. Sie waren damit genauso hoch wie die täglichen Spritkosten für jeden von uns bei insgesamt 11.000 km und einem durchschnittlichen Verbrauch von 13 Litern pro 100 km.

Hinweise für Bergsteiger und Wanderer

Der Westen der Vereinigten Staaten kann dem Bergsteiger, ob Kletterer oder Wanderer, einiges bieten - man trifft auf eine abwechslungsreiche und weitgehend unverdorbene Bergwelt. Die Rocky Mountains bestehen bis auf wenige Ausnahmen vor allem aus alten und verwitterten Bergen mit sanften, abgerundeten Formen und sind daher zum Wandern gut geeignet. Der Bundesstaat Colorado wird als Dach der USA bezeichnet, da drei Viertel seiner Fläche höher als 3000 Meter liegt. Hier kann man eine ganze Reihe leichter Viertausender besteigen, wenn man die Regeln der Höhenakklimatisation beachtet. Für den höchsten Berg, den 4400 Meter hohen Mt. Elbert, gibt es kostenlos Informationsblätter mit Routenskizzen im Büro des National Forest Service in Leadville. Diese Behörde gibt auch billige Karten heraus, die sich hervorragend für Nebenstrecken oder zur Nachtplatzsuche beim wilden Campen eignen. Der Longs Peak erfordert bereits Trittsicherheit und Schwindelfreiheit - gleichzeitig bietet er extreme Routen für Felskletterer.

Der Normalaufstieg zum Grand Teton hat bereits den Schwierigkeitsgrad III und ist deshalb nur für erfahrene Bergsteiger geeignet, ebenso wie die meisten umliegenden Gipfel. Dieses interessante Klettergebiet ist als Hochgebirge stark vom Wetter abhängig.

Fast immer gutes Wetter erwartet den Bergsteiger dagegen im sonnigen Kalifornien, im Yosemite National Park. Neben extremen Kletterrouten und Tagestouren hat man hier die Auswahl unter mehreren Weitwanderhöhenwegen - als sogenanntes "Backpacking" eine Spezialität der Amerikaner. Der John Muir Trail ist der bekannteste, schönste, aber auch anspruchsvollste der kalifornischen Höhenwege und führt vom Yosemite Valley etwa 340 km am Hauptkamm der Sierra Nevada entlang zum Mt. Whitney. Der Lake- Tahoe-Yosemite-Trail ist die nördliche Fortsetzung des John Muir Trails mit etwa 270 km. Wem diese Wege zu lang sind, der hat die Möglichkeit, auf dem wesentlich kürzeren (ca. 100 km) High Sierra Trail dieses Gebirge in West-Ost-Richtung zu überqueren. Endpunkt ist wieder der Mt. Whitney. Der Normalweg von Whitney Portal ist technisch unschwierig, aber mit 17 km und 1900 m Höhenunterschied ziemlich lang, so daß nur Guttrainierte dies an einem Tag schaffen. Mit seiner steilen Ostflanke bietet der Mt. Whitney auch den Kletterern Tourenmöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgraden.

Zum Schluß noch ein paar Hinweise zur "umgekehrten" Bergtour in den Grand Canyon. Da die möglichen Schwierigkeiten dieser Tour (Hitze, Wassermangel, Erschöpfung) sich erst beim Aufstieg von unten bemerkbar machen, ist im Gegensatz zu einer normalen Bergtour ein rechtzeitiges Umkehren nicht möglich. Deshalb ist hier von vornherein das richtige Einschätzen seiner eigenen Leistungsfähigkeit nötig, um nicht in eine "Falle" zu geraten. Training schon zu Hause oder Abstieg nur zur Hälfte sind Möglichkeiten, dies zu verhindern - erst dann nämlich wird die Tour zu einem erlebnisreichen Genuß.

Literatur und Karten für Bergsteiger

Informative Artikel findet man gelegentlich in den deutschsprachigen Bergsteiger-Zeitschriften. Eine größere Auswahl bietet die umfangreiche Bibliothek des Deutschen Alpenvereins. Hier ist auch Einblick in die englischsprachige Führerliteratur möglich, die man wiederum am einfachsten und billigsten in den USA besorgt. Z.B.: Rocky Mountain National Park Hiking Trails. A Climbers Guide to the Teton Range, L. Ortenburger, Starr's Guide to the John Muir Trail and the High Sierra Region, High Sierra Hiking Guide. Alles sehr gute kleine Broschüren mit vielen Zusatzinformationen.

Zum Wandern am besten geeignet sind die Karten des Geological Survey im Maßstab 1:62 500, z. B. Grand Teton, Grand Canyon und Yosemite National Park, von dem es auch eine weitere Detailkarte im Maßstab 1:24 800 für das Yosemlte Valley gibt.

(Aus „Via“, Heft 1, Jan./Febr. 1982)